11

DISEÑO EMERGENTE EN UNA SOCIEDAD DE CONSUMO EN TAMPICO, MÉXICO.

Víctor M. García Izaguirre, Rebeca I. Lozano Castro & María Luisa Pier Castelló. Universidad Autónoma de

Tamaulipas. Tamaulipas, México.

20

DEL TRANSPORTE A LA MOVILIDAD.

Reflexiones sobre las últimas décadas.

Carla Hermida Palacios. Universidad del Azuay. Cuenca, Ecuador.

36

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA CREATIVIDAD EN LAS DISCIPLINAS

PROYECTUALES EN UN MUNDO LLENO DE IMÁGENES E IDEAS.

Experiencias pedagógicas en la enseñanza de las disciplinas proyectuales al inicio del siglo XXI.

Graciela Ecenarro. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.

56

FACTIBILIDAD COMERCIAL PARA ESTABLECER UNA MARCA

EN PRODUCTOS TEXTILES CON INCLUSIÓN DEL TRABAJO DE

ILUSTRACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE CUENCA.

María Elena Castro Rivera & Mateo Andrés Pacheco Vintimilla. Universidad del Azuay. Cuenca, Ecuador.

76

LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO-TIEMPO EN EL DISEÑO GRÁFICO.

Eréndida Cristina Mancilla González & Manuel Guerrero Salinas.

Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. San Luis Potosí, México.

88

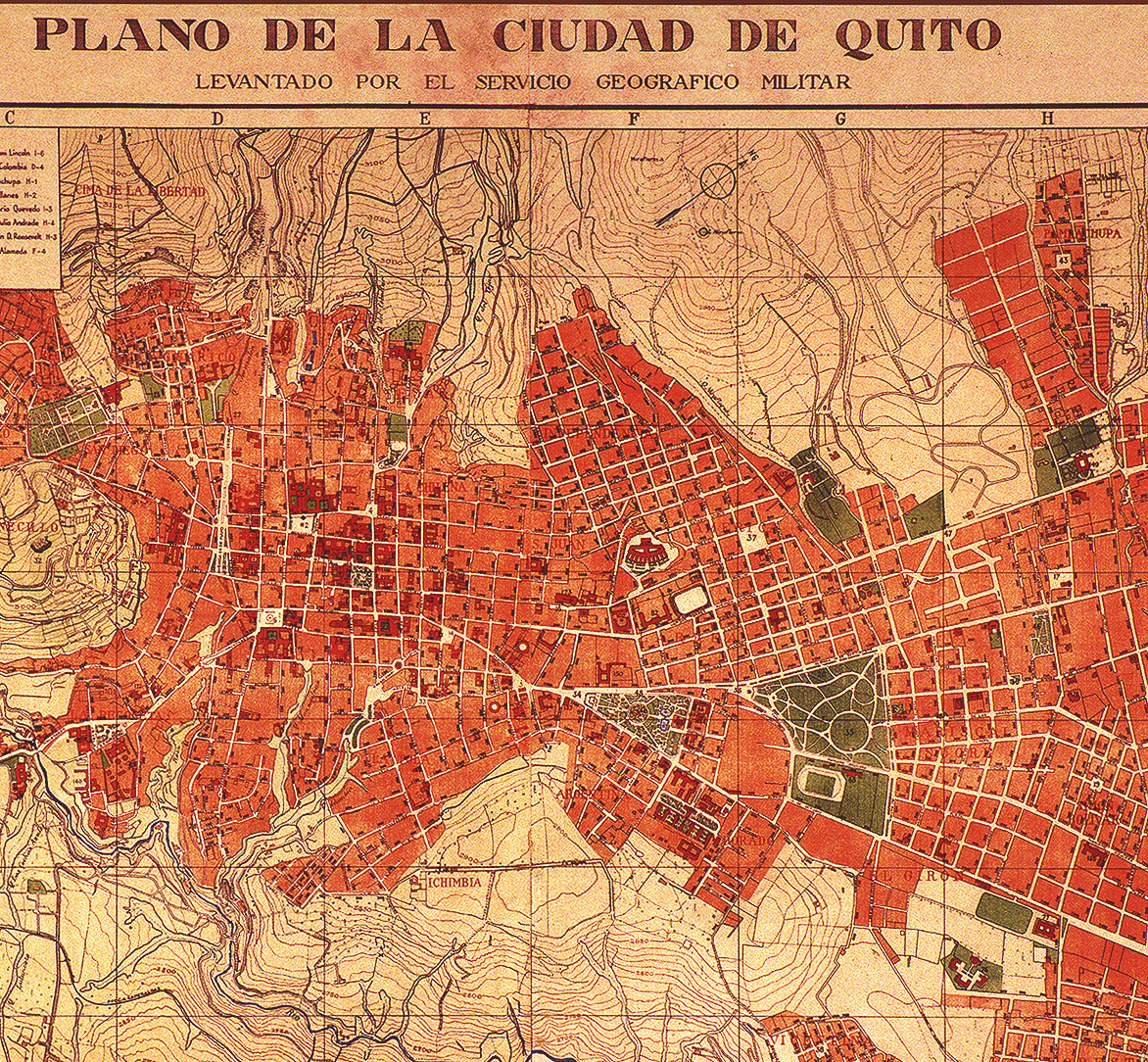

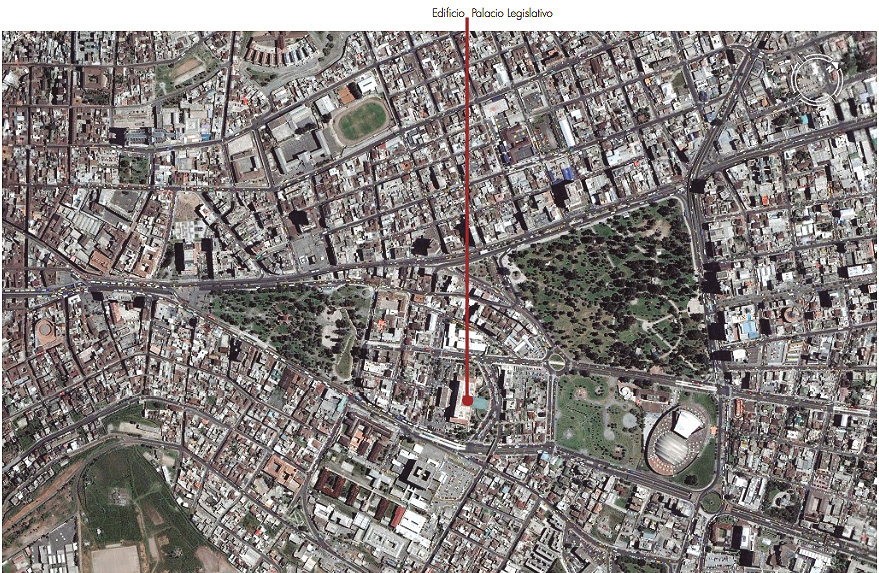

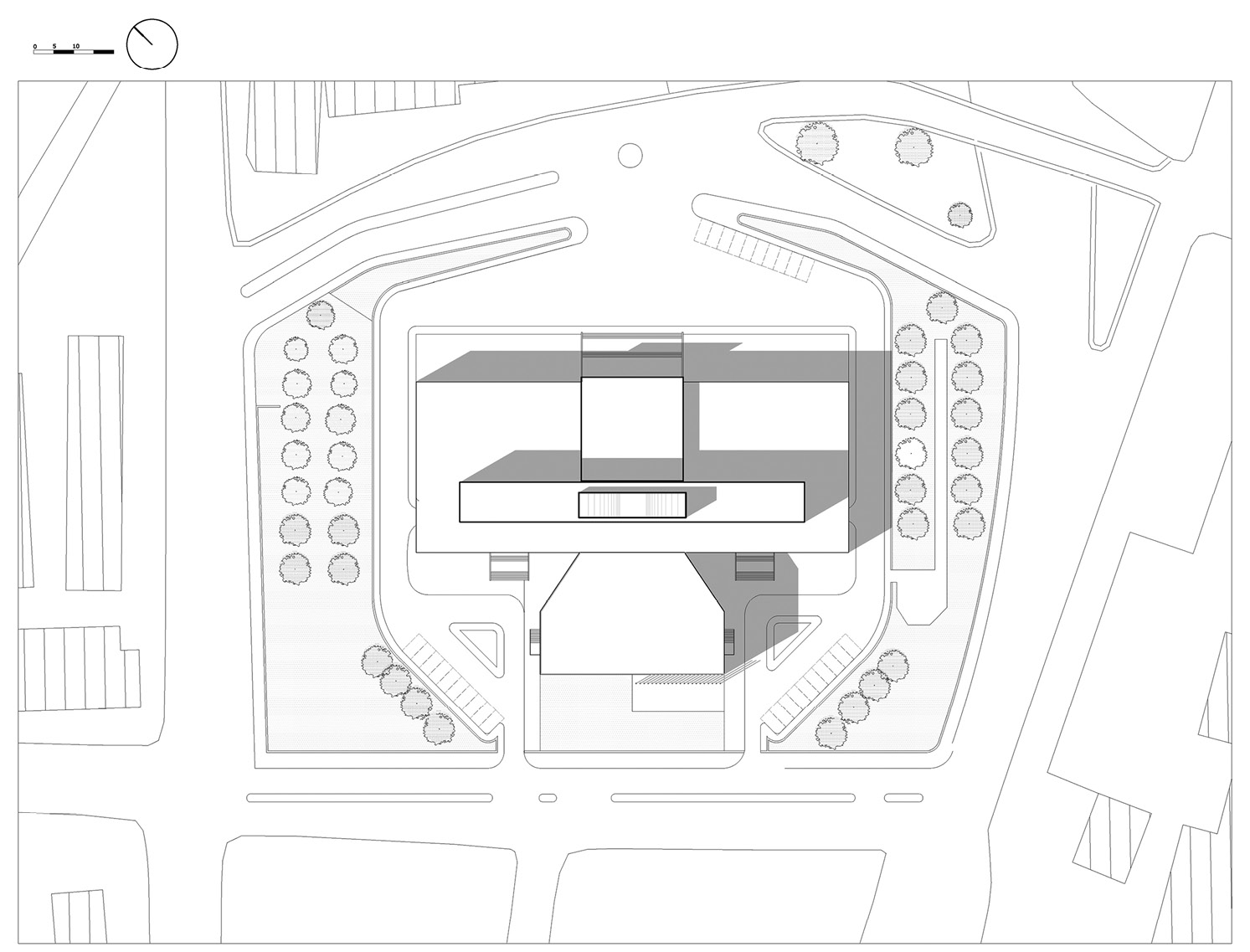

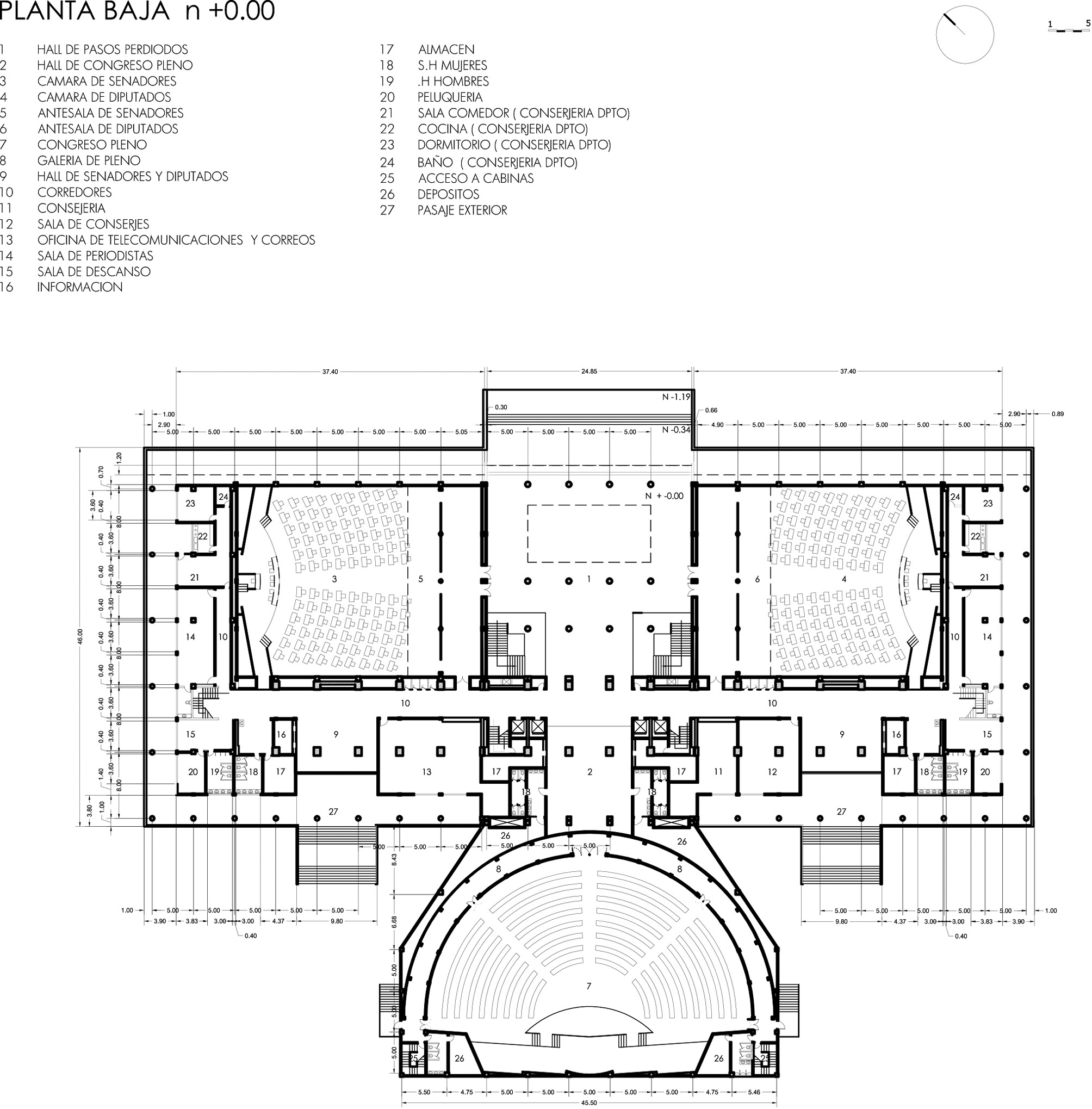

LA ARQUITECTURA MODERNA EN EL ECUADOR:

UNA APROXIMACIÓN A TRAVÉS DEL EDIFICIO DEL PALACIO LEGISLATIVO.

107

MASDAR, LA CIUDAD DEL FUTURO.

Entre la sustentabilidad y la espectacularidad.

Daiana Zamler. Universidad Abierta Interamericana. Rosario, Argentina.

133

DISEÑO SUSTENTABLE.

Genoveva Malo Toral. Universidad del Azuay. Cuenca, Ecuador..

DAYA. Diseño, Arte y Arquitectura.

FACULTAD DE DISEÑO

COMITÉ EDITORIAL Y CRÉDITOS

Comité editorial:

Jacinto Guillén García

Oswaldo Encalada Vásquez

Narcisa Ullauri Donoso

Consejo editorial:

Guillermo Bengoa. UNMdP. Universidad Nacional de Mar del Plata. República Argentina.

Juan González Gómez. Udelar. Universidad de la República. Escuela

Universitaria Centro de Diseño. República Oriental de Uruguay.

Victor González y González. ITAM. Insituto Tecnológico Autónomo de México. Estados Unidos Mexicanos.

Rosita de Lisi. Udelar. Universidad de la República. Escuela Universitaria Centro de Diseño. República Oriental de Uruguay.

Beatriz Sonia Martínez. UNMdP. Universidad Nacional de Mar del Plata. República Argentina.

Estela Lucía Narváez. UNSJ. Universidad Nacional de San Juan. República Argentina.

Silvia Patricia Oliva. UNC. Universidad Nacional de Córdoba. República Argentina.

Carmen Rodríguez Pedret. UPC. Universidad Politécnica de Cataluña. España.

María Sánchez. UNM. Universidad Nacional de Misiones. República Argentina.

Francisco Sotelo Leyva. UAGro. Universidad Autónoma de Guerrero. Estados Unidos Mexicanos.

Marcos Zangrandi. UBA. Universidad de Buenos Aires. República Argentina.

Dirección general:

Giovanny Delgado Vanegas

María del Carmen Trelles Muñoz

Diseño y diagramación:

Cristian Alvarracín Espinoza

Imprenta:

Frecuencia de publicación: Semestral

ISSN: 2550-6609

PRESENTACIÓN

La revista DAYA, Diseño, Arte y Arquitectura es una publicación de la Facultad de Diseño de la Universidad del Azuay. Se edita semestralmente en español, en formato impreso. Su objetivo es la difusión de investigaciones en las áreas de diseño, el arte y la arquitectura, poniendo énfasis en aquellas que permiten una reflexión en torno al contexto latinoamericano, sin dejar de lado los aportes de carácter universal, que tengan una visión transdisciplinaria.

DAYA considera las contribuciones teóricas y/o técnicas de contenido científico académico en torno a diversas disciplinas como el diseño gráfico, diseño industrial, diseño multimedia, diseño textil, diseño de indumentaria, diseño interior, restauración, urbanismo, construcciones, proyectos arquitectónicos, paisajismo, artes escénicas, entre otros. En este sentido, se reúnen aquí textos originales, artículos de revisión, comunicaciones en congresos, estados del arte, análisis de obras, informes técnicos, entre otros.

En este marco, DAYA mantiene una invitación constante a través de convocatorias abiertas a colaboradores de la Universidad del Azuay y externos que quieran publicar textos originales e inéditos, exclusivos para esta revista. Se espera ser privilegiados por autores del ámbito nacional e internacional hispanoamericano. Los artículos presentados para publicación son sometidos a una evaluación editorial, lo que implica que al momento de ser aprobados, se le otorga a la entidad editora una licencia para la reproducción impresa de las contribuciones, así como para futuras versiones de los textos en línea.

Los autores de los artículos deberán enviar los originales con sus respectivos resúmenes, carta de autoría e imágenes en buena resolución a publidiseno@uazuay.edu.ec hasta la fecha indicada en cada convocatoria abierta. Las normas de elaboración de las referencias bibliográficas de los artículos enviados deberá ser de acuerdo al estilo APA (American Psychological Association) en su versión más actualizada a la fecha de cada invitación para publicación.

Los artículos que cumplan con las normas y criterios editoriales, pasan a un proceso de arbitraje, el cual recurre a evaluadores externos a la Universidad del Azuay, con el fin de avalar las contribuciones garantizando así, la calidad de las mismas.

Los textos publicados pueden ser reproducidos en parte o en su totalidad, siempre sujetos a la condición de cita del autor o autores y de la Revista DAYA.

María del Carmen Trelles.

Directora Responsable

Revista DAYA. Diseño, Arte y Arquitectura.

Universidad del Azuay.

Facultad de Diseño.

Av. 24 de Mayo 7-77 y Hernán Malo.

Cuenca – Ecuador.

Correo electrónico: publidiseno@uazuay.edu.ec

DISEÑO EMERGENTE EN UNA SOCIEDAD DE

CONSUMO EN TAMPICO, MÉXICO.

Víctor M. García Izaguirre,

Rebeca I. Lozano Castro &

María Luisa Pier Castelló.

Resumen

Al paso de los años la frontera de México con Estados Unidos ha tenido una serie de transformaciones socioculturales y del paisaje urbano. Bajo esa premisa este estudio de investigación doctoral pretende analizar estos hechos a partir de la historia y la evolución del diseño en esa sociedad de consumo, para generar un marco referencial que pueda encauzar las políticas públicas orientadas por la cultura como motor de cohesión social, identidad local y promoción de valores.

Palabras clave: Diseño, consumo, paisaje urbano, sustentabilidad.

Keywords: Design, consumer, urban landscape, sustainability.

Recepción: 03 abril 2016 / Aceptación: 28 mayo 2016 - 19 julio 2016

A lo largo de su historia, México ha sufrido grandes cambios políticos, económicos y sociales. Al inicio de la primera década de 2000 y hasta la fecha, se ha logrado cierta estabilidad, desarrollo y crecimiento económico. Sin embargo, en el caso de la frontera norte de la República Mexicana, en especial la zona sur del estado de Tamaulipas, se ha observado una tendencia de transformación de lo nacional a lo transnacional, que se ha visto manifestada por ejemplo en la digitalización y mediatización de los procesos culturales en producción, circulación y consumo, que se traducen en control económico y cultural, lo que genera cambios en los valores, hábitos, costumbres, indumentaria y lenguaje en la sociedad y espacio urbano. Algunos países divulgan el consumo en los grandes centros comerciales y a través de su cultura, situación que posee indirectamente intensiones de dominio a través de la mediatización, el marketing y la publicidad, dejando a un lado la identificación con lo artesanal y lo tradicional del país.

Bajo el apoyo del diseño y la sociología se pretende analizar e interpretar las diferentes ideologías para que ayuden a articular una postura conducente y sustentable desde el diseño y así poder contribuir de manera reflexiva, racional y crítica a partir de una realidad social a un esquema evolutivo de cómo se ha transformado el diseño y ha generado cambios culturales en ese sector del país.

La zona sur del Estado de Tamaulipas, en la ciudad de Tampico, cuenta con 3,268,554 de habitantes según la estadística del INEGI1 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) al 2010. Esta ciudad es conocida por ser uno de los puertos industriales e históricos más importantes de México. Este puerto era la entrada y salida de intelectuales importantes a nivel nacional e internacional. Tampico fue una ciudad en la que la compra, venta, arrendamiento de pozos y terrenos, generó actividades que concentraban un considerable volumen de capital extranjero y mexicano.

Con una postura influenciada por la cultura estadounidense a través de la mediatización, mercadotecnia y publicidad, la sociedad de Tampico se ha ido transformando en una sociedad de consumidores, con una cultura capitalista en donde las actividades de entretenimiento, recreación y pasatiempos se pueden satisfacer en muchas ocasiones mediante la asistencia a centros comerciales o shoppings en su mayoría. Un ejemplo de ello, es la asistencia a lugares de consumo como restaurantes, bares, cafeterías y grandes almacenes, con la intención de pasar un rato de convivencia, dejando de cierta manera en el olvido las plazas, cafés tradicionales, parques y centro histórico de la ciudad. La indumentaria en la sociedad también se ha visto transformada, cuando los jóvenes portan ciertas marcas estadounidenses que están de moda en ese momento y que se encuentran a la venta en todos los comercios de la ciudad.

Bajo ese contexto, el diseño en la zona en la actualidad ha dejado de ser del todo espontáneo y se apega mayormente a profesionales que lo realizan, aunque muchas veces son también personas aficionadas que por medio de recursos tecnológicos realizan estos diseños.

El paisaje urbano es variante aunque predomina el estilo estadounidense distribuido en el sector antiguo de la ciudad en el cual se encuentra el centro histórico. La transformación que se ha venido originando en esta zona se ha visto diferenciada por el establecimiento de comercios estadounidenses construidos entre los hermosos edificios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX de influencia europea. Además de ello es de suma importancia mencionar el acceso principal a este sector histórico al cual se le conoce con el nombre de Avenida Hidalgo, la cual atraviesa la ciudad de principio a fin y donde se puede observar un panorama tradicional y de comercios extranjeros con el diseño y arquitectura característica del país vecino.

Como apertura comercial y globalizadora, desde el 1 de enero de 1994 que se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América, Canadá y México, se presentaron cambios importantes en perspectivas del mercado, la economía, la política, lo social, la cultura, la tecnología y la ciencia; lo que trajo incertidumbre social en aspectos como el debilitamiento de los lazos de tradición y costumbres en algunas zonas del país. Considerando el concepto de globalización que suele utilizarse genéricamente para legitimar todo tipo de procesos culturales, económicos y políticos que pretenden expresar el progreso de la humanida >(Borja, 2012), se dan ocasiones en donde el impacto es de manera desigual en algunos países y dentro de estos según la zona, lo que provoca fenómenos del proceso de interacción. Por un lado se pueden mencionar las ventajas que esto ha producido en cuanto a Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aperturas de redes globales y mayor fluidez económica e inclusión cultural a nivel global. Sin embargo, también se han generado aspectos en el incremento de la desigualdad social, expresiones propias del lenguaje y consumo globalizado.

Esta cultura de consumo supone la distribución de los bienes culturales e inclusive los signos e imágenes mediáticas que hacen de la conciencia un ritual en donde lo que se obtiene, más que un servicio y producto es una fantasía con sentido de realidad virtual. Nos dice Colin Campbell, “particularmente importante por no decir central” en la vida de la mayoría de las personas, “el propósito mismo de su existencia” es un consumo “para ser” que está asociado a la eternidad del instante de la cultura (2004, p. 27). Por lo cual, en una sociedad lo importante es la naturaleza de un ambiente y sistema estable en donde las influencias de cualquier tipo que se generen, el entorno las vaya absorbiendo, adoptando y ajustando a sus condiciones poco a poco para no verse afectado.

El diseño de consumo sin lugar a duda ha generado una transformación social y cultural de la cual se pueden ver los efectos de la modernidad en convivencia con las tradiciones propias de cada lugar. Diseño y medios de comunicación se convierten así en piezas indispensables de la maquinaria que sostiene el orden económico de cualquier país. El diseño orientado al consumo, entendido de modo muy genérico como el instrumento necesario para formalizar los objetos industriales en productos consumibles, tiene también por misión visualizar valores y creencias en un mercado competitivo sujeto a fuertes tensiones, además de facilitar la ubicación de lo que se quiere vender en la mente de los compradores y formalizar en los objetos comerciales aquello que da satisfacción a sus necesidades y emociones (Vega, E. 2011). Este tipo de diseño de consumo manifiesta las ventajas y desventajas que se derivan de la adquisición de los productos o servicios colocándose como respuesta a sus anhelos, aspiraciones o creencias características de ciertos sectores sociales de acuerdo al país; economía, política y demás aspectos culturales que estén aconteciendo en este momento. Que en ocasiones se percibe una posición de competencia difícil para aquellas empresas locales que deben competir con el mercadotecnia y la mediatización de las corporaciones franquicitarias.

La globalización crea un terreno favorable para el desarrollo y proliferación de algo, y ese algo es fácilmente globalizado. La zona norte de México es claro ejemplo de ello, se percibe como ciudades con estilo estadounidense en su paisaje urbano y algunas tradiciones que forman parte de su cultura, aunque no se puede hablar de una generalidad social. Pablo R. Cristoffanini (2006) habla del dominio generado por Estados Unidos en la difusión de la mentalidad, hábitos y prácticas; la implementación de ideas centrales de utopía neoliberal (importaciones, privatización, disminución del rol del Estado, etc.) con la idea de promover la modernización de la sociedad. Este cambio considera el consumo de bienes importados garantizando la apertura de mercados; estrategia de avance social y realización personal. En el plano de la cultura material y simbólica ha significado la influencia de la cultura norteamericana (estadounidense propiamente dicha); la televisión, el cable y el internet con publicidad para generar necesidades, remarcar las virtudes de productos importados y promover estilos de consumo.

De acuerdo con lo anteriormente relacionado se prevé la importancia de generar un estudio sobre estos cambios desde el diseño como acción reflexiva y de análisis de la evolución histórica y socio-cultural, además que venga a ser un referente histórico del cual aún no se haya tenido en México y el mundo. Se pretende estudiar a partir de nuevos paradigmas del diseño que ayuden a comprender mejor aspectos sociales como el consumo para analizar los efectos y reacciones que hayan generado tales cambios y transformaciones en esa sociedad. En esta contribución de conocimiento que se llevará a cabo, no solo tendrá impacto en la disciplina (diseño) de cómo se ha sido transformado bajo su propia naturaleza evolutiva y de modernidad, sino también los estilos y el contexto social que lo influenciaron. Un beneficio de lo que se puede obtener con una investigación de esta índole es la concepción de nuevas teorías y conceptos que partan de referentes documentados, y que sirvan de argumentos confiables para el diseño de consumo o de otra especialidad; por ejemplo el diseño de servicios considerando la eficacia y eficiencia en el mercado, donde se diseña estratégicamente para y con el usuario, haciendo uso de su participación e interacción desde el proceso de innovación y diseño. La importancia estratégica del diseño como gestor social del conocimiento y lo que lleva al análisis profesional de la información y su transformación puede convertirse en un vector de la actividad mediática.

Es importante que a partir del análisis evolutivo del diseño y la sociedad, se genere un testimonio histórico que pueda posteriormente encauzar las políticas públicas orientadas por la cultura como motor de cohesión social, identidad local y promoción de valores; donde se puedan tomar consideraciones en la transformación del paisaje urbano revalorando los edificios que son parte del patrimonio en la ciudad, capitalización de algunos de sus elementos culturales y construcción de íconos en torno a una cultura fronteriza híbrida, transformada y rentable para todo el país, integrando los diversos saberes en pro de la mejora en la calidad de vida. Cuando se analiza la cultura de una sociedad, no se debe dejar a un lado el aspecto de la educación desde su estructura según el contexto en el cual se esté implementando. Al respecto se pueden mencionar ciertas medidas emergentes que han servido de apoyo al diseño en la cultura y la sociedad.

La interrelación de ciertas áreas presentes a través del tiempo y de los estilos pueden permitir llevar a cabo un análisis crítico que sacando a la luz sus implicaciones sociales discuta la verdadera razón de ser del diseño, como un instrumento de comunicación de utilidad pública que apoye a las políticas públicas actuales orientadas hacia la cultura como un motor de cohesión social e identidad local promoviendo los valores en la ciudadanía, transformando el tejido urbano por medio de la valoración del patrimonio histórico, la capitalización de sus elementos culturales en una cultura híbrida y rentable. Considerando los antecedentes que preceden y esta postura actual social en donde percibimos una poca exaltación cultural en México que permita soportar la influencia extranjera en el diseño de consumo, se plantearon las siguientes interrogantes al margen de la problemática y que serán el eje central de nuestro estudio: ¿Cuáles son los componentes y estrategias de diseño tampiqueño que podrían ayudar a contrarrestar la influencia cultural extranjera? Para ello deberemos proponer soluciones que ayuden a generar respuestas positivas para contrarrestar la influencia estadounidense del diseño de consumo a la cultura mexicana en Tampico.

Partiendo de que el concepto de emergente surge de un significado el cual denota un cambio “que nace, sale y tiene principio de otra cosa” (RAE, 2014), considerándolo desde la evolución y transformación, en la historia del diseño y la sociedad. Por lo cual, se puede relacionar el desarrollo desde dos perspectivas paralelas que en ciertos puntos se unirán y complementarán. Por un lado se encontró implementado el Tratado de Libre Comercio y la influencia estadounidense en un país que no estaba preparado socio-culturalmente para asumir esos cambios en su cultura. Y por otro lado, el aspecto del entorno urbano, el cual se ha visto transformado desde la perspectiva del paisaje histórico que lo caracterizaba. Por ello, se pretende que de este estudio se deriven nuevas estrategias para comprender mejor y poder generar acciones que beneficien a la sociedad, desde el diseño.

El hecho de analizar a una sociedad en particular como esta, exalta la importancia de estudiar el consumo de influencia extranjera y de cómo transforma los diversos aspectos económicos, políticos y culturales de la zona. Como menciona N. García Canclini, a los procesos globalizadores que amplían las facultades combinatorias de los consumidores pero casi nunca la “hibridación endógena”, y si por el contrario una “hibridación heterónoma”, combinándose en una degeneración de mensajes y de bienes del sentido social (2001). Actualmente Canclini define al concepto de hibridación como aquel que se le da a un término de traducción entre mestizaje, sincretismo, fusión y los otros vocablos empleados para designar mezclas particulares. De igual manera, son los procesos socioculturales o prácticas discretas que ya existían en forma separada y después se combinaban para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. Es decir, ambivalencias de la industrialización y masificación globalizada de los procesos simbólicos. Al referirse a México, lo define como una articulación compleja de tradiciones y modernidades desiguales con lógicas múltiples de desarrollo; tradición, etnicismo y nacionalismo (Ib. 1995). Es para reflexionar si el acceso a la variedad de bienes y la capacidad de combinarlos nos ayudan a un desarrollo cultural y bajo qué pregnancia, considerando la multiculturidad en los procesos socioculturales y cómo pasan de formas de cultura más simples a otras más complejas, y así sucesivamente sin quedar una como pura o plena. La identidad se concluye como una fase de la abstracción de los rasgos más característicos de ciertas culturas a través de la historia, siendo una conjunción de medios simbólicos. También hay que considerar cómo la modernidad puede generar un desgaste del patrimonio étnico y nacional hasta la transformación de sus costumbres y de cómo lo transnacional tiene influencia en lo nacional, y del control económico y cultural al que se ha llegado.

A decir de Bourdieu (2012), se considera al consumo como un espacio de significado que de acuerdo a su teoría no puede reducirse a la presencia de distinciones sociales, sino también se relaciona con aspectos aspiracionales de aceptación, integración y seguridad. Sin embargo, si el consumo aparece como centro de las estrategias puede generar distinción social desplegada por los grupos y la dimensión simbólica, y también en la construcción de las jerarquías sociales como posición o prestigio dentro del espacio social. Al considerar este análisis desde el contexto sociohistórico en las diferentes formas de pensar lo social y del consumo, su propuesta de mapa de gustos y prácticas culturales por sobre el nivel del capital económico y varios aspectos del escenario social como la construcción identitaria o sistema de valores, que apoyen a comprender mejor las acciones actitudinales de esa sociedad (Ib.). El autor concluye que la hibridación en la cultura de consumo es consecuencia de una modernidad innegable como establecimiento entre las tradiciones excluyentes o influyentes y donde la sociedad necesita gestionar lo imaginario para que a partir de ello surjan una serie de valores intangibles propios y distintivos de las raíces de esa localidad.

Estos y otros modelos pueden ser utilizados desde su análisis para la construcción de una teoría propia. Sin embargo, en el aspecto analítico del diseño lo apoyarán elementos mucho menos tangibles como construcciones sociales, simbolismos y nuevos imaginarios urbanos. Y es importante mencionar también en esta fase teórica la diferencia cuando me refiero a diseño (de manera general) y diseño de consumo (o para una cultura de consumo de manera particular), ya que puede prestarse a una confusión en su aplicación. Diseñar es coordinar una larga lista de factores humanos y técnicos, trasladar lo visible en visible y comunicar. Diseñar implica evaluar, implementar ideas, generar nuevos conocimientos y usar la experiencia para guiar la toma de decisiones; planificar para obtener un propósito específico perseguido. El diseño es el proceso de concebir, programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y elementos –normalmente textuales y visuales- con miras a la realización de productos destinados a producir comunicaciones visuales; objetos creados4. Explicar el diseño desde el contexto socio-cultural puede derivarse en un fenómeno urbano en el que se haya tenido todo tipo de influencias además de factores tecnológicos, estéticos, simbolización, iconicidad y patrimonio histórico. Este conjunto de narrativas pueden ser consideradas desde su historia y transformación. Es entonces cuando se podrá utilizar el concepto de diseño aplicado a la imagen de una ciudad y comprender estructuralmente a esa sociedad en sus conductas, valores, problemáticas, entre otras para el desarrollo de una sustentabilidad social deseable.

Conclusiones

Este proyecto de investigación se encuentra en proceso de ejecución, y se pretende con él lograr, a partir del estudio de nuevos paradigmas del diseño, ayudar a comprender mejor y así optimar aspectos de índole social como lo es el consumo. De tal forma que analizar los efectos y reacciones que hayan generado tales cambios y transformaciones en esa sociedad mexicana sustenten una mejor calidad de vida en los habitantes de esa sociedad. Dicho estudio será una contribución al conocimiento teniendo un impacto tanto en el diseño como en el aspecto sustentable, social y del cual se derivará un análisis profesional estratégico de diseño como gestor social y vector mediático.

Notas

1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estadística Poblacional al 2010. Disponible en:"http://www.inegi.org.mx/" "http://www.inegi.org.mx/">http://www.inegi.org.mx

2. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). North American Free Trade (NAFTA). El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre EEUU, Canadá y México entró en vigor el 1 de enero de 1994, una vez concluidos los procedimientos internos de aprobación. Web. 29 de octubre 2015. Recuperado en: http://www.americaeconomica.com/portada/bloques/nafta.htm

3. TICS - Tecnologías de Información y Comunicación. Conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones. Recuperado el 1 de noviembre 2015 en:"http://www.monografias.com/trabajos89/tics-tecnologias-informacion-y-comunicacion/tics-tecnologias-informacion-y-comunicacion.shtml"

4. Jorge Frascara, El Diseño de Comunicación, edición corregida y extendida de Diseño Gráfico y Comunicación, 2015, p. 23.

Referencias bibliográficas

Alonso Recarte, C. (2011). Estrategias de marketing, consumismo y el ejercicio democrático en Adventures in the Wilderness; or, Camp-Life in the Adirondacks de W.H.H. Murray. Atlantis, revista de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos, Recuperado de "http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA260873462&v=2.1&u=up_web&it=r&p=GPS&sw=w&asid=09db6a2fa3327619c74647d48f34f5a2"

Altamirano, C. & Sarlo, B. (1993). Literatura/Sociedad. Buenos Aires: Edicial.

Belting, H. (2007). Antropología de la imagen. Buenos Aires: Katz.

Benedetti, C. (2012). Diferencias y desigualdades: reflexiones sobre identidad étnica y producción artesanal chané destinada a la comercialización. Recuperado de "http://www.scielo.org.mx/pdf/alte/v22n43/v22n43a3.pdf""http://www.scielo.org.mx/pdf/alte/v22n43/v22n43a3.pdf"

Borja, J. (2012). La ecuación virtuosa e imposible o las trampas del lenguaje en Carajillo de la ciudad. Revista digital del Programa en Gestión de la Ciudad. Universitat Oberta de Catalunya. Año 4. Recuperado de "http://cafedelasciudades.com.ar/carajillo/12_art3.htm" "http://cafedelasciudades.com.ar/carajillo/12_art3.htm"

Bourdieu, P. (2012). La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Buenos Aires: Taurus.

Cambell, C. (2004). I shop therefore I know that I am: The metaphysical basis of modern consumerism. En Karin M. Ekström y Helene Brembeck (eds.), Elusive Consumption, Nueva York.

Cháves, N. (2001). El oficio de diseñar. Propuestas a la conciencia crítica de los que comienzan. Barcelona: Gustavo Gili.

Costa. J. (1992). Imagen Pública. Una ingeniería social. Madrid: FUNDESCO.

Costa, J. (2015). La Comunicación y las Ciencias de la Acción. Barcelona: Paidós.

Cristofanni, R. (2006). La cultura de consumo en América Latina. Sociedad y discurso. Nº 10. (Tesis de Doctorado). Aalborg Universitet. Chile. Recuperado de http://amalthea.aub.aau.dk/index.php/sd/article/download/816/641

Díaz, E. (1996). La Ciencia y el imaginario social. Buenos Aires: Biblos.

Frascara, J. (2006). El Diseño de Comunicación. Edición corregida y extendida de Diseño Gráfico y Comunicación. Buenos Aires: Infinito.

Frascara, J. (2008). Diseño Gráfico para la gente. Buenos Aires: Infinito.

García Canclini, N. (1995). Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. México: Grijalbo.

García Canclini, N. (2001). Culturas Híbridas y Estrategias Comunicacionales. Buenos Aires: Paidós.

Klein, N. (2015). No Logo: el poder de las marcas. Buenos Aires: Paidós.

Ledesma, M. (2003). El diseño gráfico, una voz pública. Buenos Aires: Argonautas.

Munari, B. (2010). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili.

Norman, D. (2005). Diseño Emocional. Barcelona: Paidós.

Ofenhender, S. (2015). Mundo Líquido.

Ortega, B. (2000). In Sam we trust. United States of América: Three Rivers Press.

Parera, D. T. (2010). Diseño Gráfico y Comunicación. Madrid: Pearson Educación S.A.

Pelta, R. (2004). Diseñar Hoy. Barcelona: Paidós.

Popper, K. (1994). En busca de un mundo mejor. Barcelona: Paidós Ibérica.

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. (2014). “Emergente”. Madrid: Espasa. Recuperado de

Sarlo, B. (1994). Escenas de la vida posmoderna, intelectuales, arte y videocultura en la Argentina. Buenos Aires: Ariel.

Sarlo, B. (2009). La ciudad vista. Mercancías cultura urbana. Buenos Aires: Siglo XXI.

Sassatelli, R. (2007). Consumer Culture. History, Theory and Politics. London: Sage.

Sparke, P. (2014). Diseño y cultura. Una introducción desde 1900 hasta la actualidad. Madrid: Gustavo Gili.

Vega, E. (2011) Diseño para el consumo. Escuela de arte Nº. 10. Paperback.

Weber, M. (2002). Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España.

DEL TRANSPORTE A LA MOVILIDAD

Reflexiones sobre las últimas décadas1.

Carla Hermida Palacios.

Resumen

En las últimas décadas hemos sido testigos de una evolución del concepto de transporte al de la movilidad, como parte de la transición hacia un paradigma de la sostenibilidad. Este fenómeno se ha hecho evidente en políticas, instrumentos y prácticas urbanas alrededor del mundo; no obstante, aún hay un largo camino por recorrer en cuanto a una real accesibilidad universal. Este ensayo busca reflexionar sobre cuatro temas: la diferencia entre transporte y movilidad, el contexto en el cual tiene lugar este cambio, el reto que implica pasar de una planificación del transporte a una planificación de la movilidad, y finalmente se ejemplifica esta transición en dos ciudades del Ecuador, Quito y Cuenca.

Palabras clave: Transporte, movilidad, planificación del transporte, planificación de la movilidad.

Keywords: Transportation, mobility, transportation planning, mobility planning.

Recepción: 03 abril 2016 / Aceptación: 13 junio 2016 - 20 junio 2016

Hoy por hoy, la palabra movilidad2 se usa con gran frecuencia en el discurso político, técnico y ciudadano. Los documentos y denominaciones de departamentos municipales y estatales han reemplazado la palabra transporte con la palabra movilidad. Esto responde al período de renovación teórica en el que nos encontramos en lo que respecta a los temas urbanos, período en el cual se percibe la transición hacia un paradigma de la sostenibilidad. Este avance implica por un lado la incorporación de variables contemporáneas a la planificación urbana tales como la participación ciudadana y la sostenibilidad ambiental y social; y por otro, la recuperación del espacio público como lugar de encuentro, que se había perdido en el siglo anterior.

En este artículo se pretende reflexionar sobre cuatro aspectos relacionados con esta evolución del transporte a la movilidad en las últimas décadas. En primer lugar se diferenciará conceptualmente entre transporte y movilidad. Posteriormente se expondrá el contexto en el que tiene lugar este cambio de visión. Como tercer tema se reflexionará sobre el reto que implica pasar de una planificación del transporte a una planificación de la movilidad. Finalmente, y en función de lo anterior, se ejemplificarán estas transformaciones en los casos de Quito y de Cuenca.

Transporte versus movilidad

La definición de transporte es de fácil comprensión. Etimológicamente la palabra transporte “proviene de la raíz latina trans- ‘de un lado a otro’ y del sufijo -portare ‘llevar’” (Valdez, s.f). Implica el “sistema de medios para conducir personas y cosas de un lugar a otro” (Real Academia Española, s.f). En otras palabras, cuando se habla de transporte se refiere únicamente al principal modo utilizado para un traslado: vehículo, autobús, tranvía, metro, etc., y su respectiva infraestructura y gestión, más no incluye la experiencia de moverse ni los desplazamientos complementarios.

Definir la movilidad es una tarea más compleja. Para efectos de esta reflexión se entiende por movilidad “la suma de los desplazamientos individuales” (Miralles-Guasch, 2002, p. 27); por ende, se refiere a todas las formas de desplazamiento, no sólo las que implican el dispendio de energía (Herce, 2009). Para diferenciarlo del transporte se puede citar a Andrea Gutiérrez quien expresa: “En general, el transporte es entendido como el componente material de la movilidad, ligado a los medios técnicos de desplazamientos. Y la movilidad como algo que se expresa en el transporte” (2010). De igual forma el Plan Nacional del Buen Vivir del Ecuador plantea una diferenciación interesante: “Movilidad se refiere a todo el colectivo de personas y objetos móviles, mientras que el «transporte» sólo considera traslados de tipo mecánico, olvidando el componente social y volitivo, que es el deseo y la voluntad de trasladarse en óptimas condiciones” (República del Ecuador, 2009).

Por lo antes expuesto, se puede decir que la movilidad de una ciudad no depende tan solo de los sistemas de transporte, sino también y sobre todo de la organización espacial de los asentamientos humanos y de las características particulares del individuo móvil: motivos, edad, ingresos, género, entre otras (Miralles-Guasch, 2002). Por ende la movilidad sustentable está íntimamente ligada a la accesibilidad universal.

Para una mejor comprensión se expone un ejemplo: Desde una visión del transporte, si un individuo utiliza el autobús para trasladarse de su casa al trabajo, ese será el dato que se evidencia en una encuesta de origen/destino. Bajo el concepto de movilidad es necesario incorporar datos sobre el trayecto a pie que el individuo realiza de su casa al paradero, y en el otro extremo del viaje, del paradero a su trabajo. Además será necesario conocer la experiencia del desplazamiento tanto a pie como en el autobús: ¿Se sintió seguro? ¿Tiene las condiciones físicas para realizar dichos viajes? ¿Viajó en buenas condiciones? ¿Por qué escogió esa ruta y ese horario? ¿Los tiempos y frecuencias le sirven adecuadamente? ¿Pudo pagar la tarifa? Como se puede observar, el concepto de movilidad implica una gran cantidad de variables y es por ello que resulta, hasta hoy, un reto para los planificadores el incorporarlas.

Figura 1.La movilidad implica incorporar la experiencia del viaje.

(Fundación de Educación y Cultura Metropolitana, s.f).

El contexto de este cambio

A pesar de que en los años sesenta ya se vaticinaban las consecuencias negativas de las actividades humanas sobre el ambiente, no es sino hasta finales del siglo anterior que se consolida la idea de un cambio de paradigma hacia una ciudad más sustentable desde el punto de vista económico, ambiental y social. Actualmente se conoce además el rol protagónico que los desplazamientos de los ciudadanos tienen en la sostenibilidad de sus hábitat.

Se debe recordar que a partir de la incorporación del vehículo privado a la movilidad cotidiana3, las ciudades se estructuraron en función del transporte motorizado. La dependencia del automóvil privado condujo a la planificación y formación de ciudades poco amigables con el ser humano, congestionadas, contaminadas, accidentadas. Situación que se agravó a partir de los años 70 por varias razones, entre las principales: el cambio entre una economía basada en los bienes a una economía fundamentada en los servicios, la globalización, el desmantelamiento del estado de bienestar y el surgimiento de un nuevo modelo económico basado en el libre mercado y en la reducción del rol del Estado (De Mattos, 2010). Todos estos procesos llevaron a un cambio en la morfología de las ciudades, apoyado por las fuertes inversiones de los Estados y municipios en infraestructura vial.

Figura 2. Houston, una ciudad para el automóvil (Google Earth, s.f).

No obstante, en los últimos años algunos fenómenos como el protagonismo adquirido por las ciudades frente a los países, la incorporación de variables contemporáneas como la participación ciudadana a la planificación, y la re-valorización del espacio público, entre muchos otros, han producido resultados más sustentables. Los cuales, en el ámbito de los desplazamientos, llevaron a pensar en la movilidad en vez del transporte.

El protagonismo que adquirieron las ciudades por sobre los países, desde finales del siglo anterior, ha implicado que los municipios tomen las riendas en temas trascendentales como la movilidad. Esto ha estado asociado a su vez con los procesos de participación ciudadana que han permitido

la visibilización de las necesidades de movilidad de personas con capacidades diferentes, de los adultos mayores, de los niños, de los pobres. A ello se han agregado las voces de los colectivos de ecologistas, de ciclistas, de mujeres, de los vecinos y de estudiantes, entre otros, que adquieren cada vez mayor volumen (Figueroa & Hermida, 2014).

Ha sido la participación ciudadana la que ha exigido la movilidad como un derecho (Borja, 2013 & Herce, 2009), un derecho que permite acceder a la educación, al trabajo, al consumo, la cultura, el esparcimiento y los contactos sociales. El ciudadano empoderado ahora ya no solicita únicamente contar con servicio de transporte sino que demanda su derecho a la movilidad de calidad, ya sea ésta motorizada o no.

Figura 3. Protesta de ciclistas frente a Asamblea Legislativa en Costa Rica (Repretel, 2015).

Otra variable que en las últimas décadas retoma su importancia perdida durante los años de neoliberalismo, es el espacio público. Situación que está íntimamente ligada con la movilidad y la accesibilidad de una ciudad. Está comprobado que para construir ciudades más equitativas e inclusivas hay que aplicar principios de accesibilidad universal, y que en última instancia el disfrute de los espacios públicos determina la calidad de las relaciones sociales (Habitat III, 2015). En este sentido, la intervención en el espacio público es una herramienta fundamental para alcanzar la equidad y la sostenibilidad social; tal como expresa Borja, “el lujo del espacio público no es lujo, es inversión económica y es justicia social” (2001, p. 395).

El modelo de ciudad orientado hacia el automóvil ha tenido una repercusión negativa en cuanto a espacio público, destinando grandes extensiones para los vehículos motorizados, tanto en vías como en estacionamientos. Gehl (2010) sostiene que la visión modernista de ver a la ciudad como una máquina llevó a que se aseguren las mejores condiciones viales para el tránsito de automóviles, y por ende no se puso atención a cómo las estructuras físicas influencian el comportamiento humano. El autor demuestra las consecuencias negativas de este tipo de planificación para el uso y disfrute de la ciudad por parte de las personas.

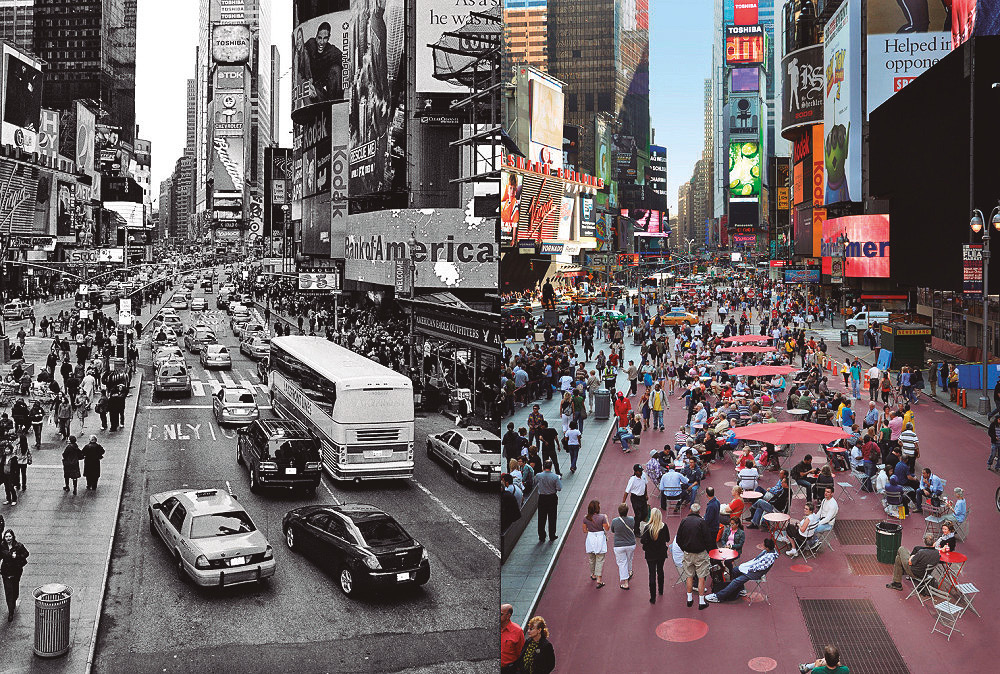

En este contexto, el reto actual es recuperar la calle como lugar de encuentro. Es por ello que en las últimas décadas se empieza a hablar con fuerza de la bicicleta y la caminata como formas de desplazamiento cotidiano, y surgen numerosos proyectos de ciclo-vías, bicicleta pública, peatonización de sectores, entre otros. Hoy por hoy es casi inconcebible un plan de trabajo de un candidato a autoridad local, que no incluya políticas y proyectos sobre la movilidad no motorizada. En algunos lugares los cambios han sido radicales, tal es el caso de la peatonización de Times Square en Nueva York, o ejemplos en los cuales se han eliminado grandes autopistas para transformarlas en espacios públicos y/o verdes, demostrando así la prioridad actual para el peatón; tal es el caso del Embarcadero Freeway en San Francisco convertido en plaza en 1991, o la autopista Cheonggyecheon en Seúl convertida en un parque de 400 hectáreas (Martínez, 2014).

Figura 4. Peatonización de Times Square en Nueva York (Miblogota, 2014).

Figura 5. Autopista Cheonggyecheon en Seúl antes de la intervención (2014).

Figura 6. Autopista Cheonggyecheon en Seúl después de la intervención (s.f).

De la planificación del transporte a la planificación de la movilidad

A partir de la Segunda Guerra Mundial la ingeniería de tránsito ha utilizado para la planificación del transporte el modelo UTP (Urban Transport Planning). El cual en su formato clásico se basa en las siguientes etapas: 1) preparación de inventarios de datos sobre el uso de suelo, transporte y viajes, 2) análisis de las características vigentes de uso de suelo y de viajes, 3) predicción de usos de suelo y características de viaje, 4) establecimiento de metas y formulación de alternativas y, 5) puesta a prueba y evaluación de éstas.

Las cuatro primeras etapas dependen a su vez de sub-modelos a los cuales se les ha llamado el proceso de los cuatro pasos, en los cuales se evalúa y se actúa sobre: la generación del viaje, la distribución, la división modal y la asignación de tráfico. Refiriéndose respectivamente a la decisión de hacer o no un viaje, a dónde ir, qué modo de transporte usar y finalmente la selección de la ruta (Dimitriou, 2012).

Para este método se utilizan las encuestas de hogares y las de origen/destino. El UTP continúa siendo el método más utilizado para la planificación del transporte. Ha tenido éxito debido a su base de comprobación empírica, y si bien se ha ido sofisticando por la facilidad de los cálculos, se basa en la movilidad obligada ya que únicamente se registran los desplazamientos que se llevan a cabo y no aquellos viajes potenciales. Los viajes potenciales son aquellos desplazamientos que por alguna razón se desean realizar; pero no se concretan, ya sea por una discapacidad, por edad o por falta de recursos económicos. Tanto Herce (2009), como Gakenheimer (1974) concluyen que al no contarse con información sobre los viajes no realizados, inevitablemente se tiende a la exclusión social.

Debido al proceso de renovación teórica al que se ha hecho referencia en este texto, la planificación del transporte ha tenido que repensarse, ya que el UTP utiliza métodos cuantitativos y sistemas muy racionales de demanda para movimientos disciplinados, como si, señala Jirón (2008), la racionalidad de los humanos implicara decisiones racionales de transporte. Buchanan (1973) hace más de 40 años alertaba sobre esto y consideraba que en la planificación del transporte se habían atendido a los aspectos ingenieriles como el volumen y el trazado, pero poca atención se había dado al por qué se mueven las personas y a los impactos que tienen que ver no sólo con el tráfico generado sino con los accidentes, la ansiedad y el temor a los vehículos motorizados. Hoel (1979) expresaba que una de las principales barreras que tiene el sistema UTP, es que no todos los factores sociales, económicos, ambientales y energéticos pueden ser ingresados en los sistemas computacionales. Recordemos que tal como señala Figueroa,

el transporte constituye una actividad que juega con variables eminentemente sociales, que afectan a la distribución del ingreso y la equidad social, y debe tratar con externalidades que afectan a toda la población y que son normalmente difíciles de valorizar, tales como el tiempo, la comodidad y las vidas humanas (2008).

Es por ello que estamos en una época de cuestionamiento al UTP y de búsqueda de soluciones para alcanzar una mayor equidad. No obstante, no es fácil encontrar una metodología para incluir las variables cualitativas. Hernández y Witter (2011) consideran que para planificar el transporte público, las encuestas origen/destino son útiles pero no son suficientes. Estos autores plantean la necesidad de incorporar en la metodología encuestas de motilidad y análisis detallados de los comportamientos espaciales a través de sistemas de información geográfica. Según Kauffman, la motilidad se entiende como “la potencialidad de ser móvil con independencia de si un desplazamiento físico es llevado a cabo o no. Esta potencialidad requiere de tres atributos: el acceso físico al transporte, las competencias individuales y las capacidades de apropiación y voluntad” (citado en Hernández & Witter, 2011, p. 33). En concordancia con estos autores, Jirón (2008) demuestra que es necesario incorporar componentes de la vida urbana en cuanto a experiencias de los ciudadanos. Recomienda la inclusión de otro tipo de decisiones que no son necesariamente racionales, a través del análisis del origen de las prácticas y el significado de las relaciones sociales.

El caso de Quito y Cuenca

En el caso ecuatoriano resulta interesante analizar este proceso de transición del transporte a la movilidad a través de la revisión de las Leyes de Tránsito. Por ejemplo, las Leyes de Tránsito y Transporte Terrestre expedidas en 1963 y 1981 básicamente establecían los principios para tres funciones: la organización y control del tránsito, la prevención de accidentes de vehículos motorizados y el juzgamiento de las infracciones (República del Ecuador, 1963/1981). Es decir, aún estaba muy lejos la incorporación de las preocupaciones ambientales o de la movilidad no motorizada.

A partir de los noventa, específicamente en la Cumbre de Río de 1992, el transporte pasó a ser considerado a nivel mundial como un componente trascendental del desarrollo sustentable desde el punto de vista económico, social y ambiental (Zegras, 2011). Es así que en el Ecuador, en 1996 se emitió una nueva Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, en la cual, como primer precepto fundamental, dictaba:

La presente Ley tiene por objeto la organización, la planificación, la reglamentación y el control del tránsito y el transporte terrestre, el uso de vehículos a motor, de tracción humana, mecánica o animal, de la circulación peatonal y la conducción de semovientes; el control y la prevención de accidentes, la contaminación ambiental y el ruido producido por vehículos a motor4 (República del Ecuador, 1996).

Es destacable el hecho de que se incorpora en el texto la circulación peatonal y la contaminación.

En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial expedida en julio de 2008, se agregan temas relacionados con los modos no motorizados, y se refuerzan aspectos de la sostenibilidad social y ambiental. Su artículo Nº. 2 decreta:

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades amigables5 (República del Ecuador, 2008).

En las leyes nacionales mencionadas sus títulos no contienen la palabra movilidad de forma explícita, pero se evidencia la presencia de nuevas preocupaciones en sus contenidos. En el caso de algunos municipios, en los últimos seis o siete años la palabra movilidad pasa a formar parte de los títulos de planes y de los nombres de dependencias anteriormente responsables del transporte. Por ejemplo, en el caso de Quito en 1991 y en el 2002 se elaboró el Plan Maestro de Transporte, pero en el año 2009 se preparó el Plan Maestro de Movilidad Sustentable 2009-2025. Las innovaciones más fuertes de este último con respecto al Plan del 2002 radican en la inclusión de actores como los usuarios de modos no motorizados y la gestión a partir de la participación ciudadana. En Quito han sido determinantes las voces de los colectivos, los cuales han incidido de manera directa en el planteamiento de políticas públicas con respecto a la movilidad. Las líneas estratégicas para el Plan Maestro de Movilidad Sustentable del 2009 consisten en recuperar la preferencia por la transportación colectiva, crear y consolidar condiciones favorables para peatones y ciclistas, desestimular el uso del vehículo privado, y considerar a la seguridad vial como un eje transversal (Gordón, 2012).

Figura 7. Red de ciclo-vías en Quito (Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, 2012).

De igual forma en lo que respecta a los departamentos municipales responsables del tema del transporte/movilidad, estos han sufrido un cambio en su denominación, lo cual confirma esta reflexión sobre un cambio de visión. A manera de ejemplo, en el Municipio de Quito anteriormente, para abordar estos temas existían por un lado la Empresa Municipal de Obras Públicas y por otro la Empresa Metropolitana de Servicios y Administración del Transporte; actualmente la entidad responsable es la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, s.f). Asimismo, en el año 2009 se creó la Secretaría de Movilidad como una de las 9 secretarías en el Municipio de Quito.

En el caso de Cuenca ocurre algo similar. Si revisamos los principales estudios de transporte/movilidad realizados a partir de que el Municipio asumiera las competencias de tránsito y transporte en el año 1999, se observa una clara intención de promover la movilidad alternativa. Entendiéndose por movilidad alternativa la utilización de modos diferentes al automóvil privado. El Plan de Tráfico Sustentable de 1999, proponía una red integrada de transporte público con autobuses; los Estudios de Ingeniería Básica del Tranvía del 2012 plantean un sistema eléctrico como columna vertebral de esta red; el Estudio para el Plan de Ciclovías Urbanas y Bicicleta Pública del 2012 apunta a mejorar las condiciones para la movilidad no motorizada a través de ciclo-vías y la bicicleta pública; en diciembre de 2015 el Municipio de Cuenca presenta a la Agencia Nacional de Tránsito el Plan de Movilidad y Espacios Públicos en el cual se invierte la pirámide de la movilidad, que prioriza al peatón y coloca al automóvil como el modo de menor jerarquía.

Figura 8. Ciclo-vía de la Avenida Solano en Cuenca (s.f).

Desde el punto de vista institucional/administrativo se comprueba que en Cuenca en el año 2010 se crean dos dependencias municipales que en su denominación incorporan la palabra movilidad: la Secretaría de Movilidad y la Empresa Municipal de Movilidad. De igual manera, dentro del Concejo Cantonal, lo que anteriormente se denominaba la Comisión de Tránsito y Transporte Terrestre en el año 2009 se transforma en la Comisión de Movilidad.

A pesar de lo anterior, lo difícil constituye pasar de los documentos y denominaciones a la práctica. Si bien la palabra movilidad entra en el discurso tanto de autoridades, como de técnicos y ciudadanía, y se han logrado avances importantes en lo que respecta a transporte público y movilidad no motorizada tanto en Quito como en Cuenca, aún hay situaciones problemáticas con respecto a la accesibilidad de la población más vulnerable. Por ejemplo, los habitantes periurbanos de menores ingresos, o aquellos que por discapacidad o por edad no pueden conducir un vehículo privado, aún se encuentran en desigualdad de condiciones en lo que respecta al acceso a las ofertas laborales, equipamientos y servicios. Esto conduce en algunos casos a la utilización del transporte informal, con lo que se incrementa de esta manera, los valores familiares destinados para la movilización, y se reduce la demanda del transporte público formal.

Figura 9. Zonas peri urbanas de Cuenca que aún no cuentan con aceras (s.f).

En el caso de Cuenca, las nuevas inversiones que se hacen en movilidad alternativa no atienden necesariamente a los ciudadanos con menores recursos. Se comprueba que del 100% de la población que contará en el futuro con una parada de tranvía a menos de 400m de su residencia, tan solo un 24.51% pertenece a los quintiles 1 y 2 de la población (quintiles con niveles bajos en cuanto a condiciones de vida). Lo mismo sucede con las ciclo-vías construidas hasta la presente fecha, del 100% de población con una ciclo-vía a menos de 400m de su residencia, tan solo un 16.28% pertenece a los quintiles 1 y 2 (Hermida, 2015).

Conclusiones

A lo largo de este texto se ha reflexionado sobre la transición de políticas urbanas basadas en el transporte hacia unas basadas en la movilidad, en las cuales se considera no solo el modo de transportarse sino la experiencia en sí misma; y en las que no importan solo los viajes por trabajo y estudio sino todos los desplazamientos, incluidos aquellos complementarios al transporte público.

Nos encontramos en un período de transición hacia un paradigma de la sostenibilidad y esto dificulta la planificación urbana y por ende la de la movilidad, ya que está clara la visión pero las pautas de análisis y los caminos a seguir son aún inciertos. Las actuales preocupaciones ambientales y sociales obligan a transformaciones de los instrumentos tradicionales de planificación eminentemente tecnocráticos, pero es un campo aún en exploración. En lo que respecta a la movilidad, esta dificultad radica principalmente en la complicación que representa la incorporación de variables cualitativas sobre el ser humano a los estudios que anteriormente se basaban en cálculos numéricos.

Actualmente para los gobiernos locales la decisión de hacer o no un proyecto implica mediar entre pares opuestos: accesibilidad/conectividad versus conservación del ambiente, mercado versus calidad de vida, movilidad no motorizada versus motorizada, entre otras. Estas dualidades representan un problema para los tomadores de decisiones justamente porque nos encontramos en la bisagra del cambio de paradigma al que se hizo referencia. Por ejemplo, si en los años 70 se quería convertir la margen de un río en estacionamiento vehicular simplemente se lo hacía y no existían cuestionamientos; en cambio en los actuales momentos se debate si deberá ser una ciclo-vía, o un corredor peatonal, o un área verde; se escuchan las voces de colectivos, de vecinos, de gremios, de la academia. Pero entonces ¿dónde se hacen los estacionamientos? o simplemente ¿ya no se hacen?

Se ha discutido en este texto que en ciudades como Quito y Cuenca, si bien se están dando los primeros pasos hacia planificaciones y proyectos más humanos, en los cuales el automóvil tiene una menor jerarquía, aún queda mucho por hacer para garantizar una verdadera accesibilidad universal. Para alcanzar sostenibilidad social, como indica Gehl (2010), es fundamental que los diferentes grupos de una sociedad tengan iguales oportunidades de acceso a las facilidades de la ciudad, y además es imprescindible que esta igualdad esté provocada por la intermodalidad entre caminar, ciclear y el uso del transporte público. Los presupuestos municipales de las ciudades ejemplificadas aún destinan grandes montos para infraestructura vehicular comparados con aquellos para movilidad no motorizada y transporte público6.

Se puede concluir que el cambio de la visión del transporte hacia la visión de la movilidad ha empezado, tanto para el establecimiento y aplicación de políticas públicas, como en los proyectos urbanos puntuales. No obstante, aún hay un largo camino por recorrer tanto en lo que respecta a métodos de planificación de la movilidad, como en la creación de conciencia ciudadana para modificar las prácticas cotidianas. Esto último implicará un esfuerzo no solo de autoridades y técnicos, sino sobre todo de los ciudadanos, quienes deberemos empezar a velar por el bien común por sobre el individual.

Notas

1. El presente artículo es parte de la tesis doctoral en curso: Movilidad y planeamiento urbano, diálogos y monólogos. El caso de Cuenca-Ecuador, del Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos la Universidad Católica de Chile.

2. En el presente texto la palabra movilidad hará referencia a la movilidad urbana cotidiana. No se abordarán temas vinculados a la movilidad social o cultural.

3. La incorporación del automóvil privado a la movilidad cotidiana de acuerdo a Hall (1996) se dio en los años veinte en Estados Unidos y en los sesenta en Europa, no obstante, su dependencia, tanto en Europa como en Estados Unidos, empezó luego de la Segunda Guerra Mundial, difiriendo entre país y país por pocos años.

4. La letra cursiva presente en la cita es utilizada por la autora, con el fin de dar énfasis en ciertas palabras.

5.La letra cursiva presente en la cita es utilizada por la autora, con el fin de dar énfasis en ciertas palabras.

6. El caso del tranvía resulta una excepción, ya que en los últimos años se han destinado valores importantes en el presupuesto municipal para su implementación.

Referencias bibliográficas

Borja, J. (2001). La ciudad del deseo. En Carrión, F. (Ed.), La ciudad construida. Urbanismo en América Latina. Quito: FLACSO.

Borja, J. (2013). Revolución urbana y derechos ciudadanos. Madrid: Alianza Editorial.

Buchanan, C. (1973). El tráfico en las ciudades. Madrid: Tecnos.

De Mattos, C. (2010). Globalización y metamorfosis urbana en América Latina. Quito: OLACCHI/Municipio Metropolitano de Quito.

Dimitriou, H. (2012). Urban transport planning: a developmental approach. Londres: Routledge.

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. (s.f.). Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. Recuperado de http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/index.php/la-empresa/institucion

Figueroa, O. (2008). El transporte y el desarrollo urbano. Complementos y fracturas. En López, L. Presente y futuro de la movilidad urbana: ¿Cómo moverse mejor en las ciudades latinoamericanas?. Caracas: Fundación Ciudad Humana.

Figueroa, O., & Hermida, C. (2014). Incorporando variables contemporáneas a la movilidad urbana: empoderamiento, participación ciudadana, medio ambiente y espacio público. Ponencia en XVIII Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano, no publicado, Universidad Católica de Chile, Instituto de Estudios Urbanos, Rosario.

Gakenheimer, R. (1974). Prioridades en investigación básica para la planificación del transporte urbano. Santiago: CIDU.

Gehl, J. (2010). Cities for people. Washington DC: Island Press.

Gordón, S. (2012). La movilidad sustentable en Quito: una visión de los más vulnerables. Quito: Abya-Yala.

Gutiérrez, A. (2010). Movilidad, transporte y acceso: una renovación aplicada al ordenamiento territorial. (U. d. Barcelona, Ed.) Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, XIV (331).

Habitat III. (2015). Habitat III. Recuperado de https://www.habitat3.org/the-new-urban-agenda/Cuenca

Hall, P. (2002). Cities of Tomorrow. Malden: Blackwell.

Herce, M. (2009). Sobre la movilidad en la ciudad. Barcelona: Editorial Reverté S.A.

Hermida, C. (2015). Movilidad y planeamiento urbano, diálogos y monólogos. El caso de Cuenca-Ecuador. Borrador final de la tesis de Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos, Universidad Católica de Chile, Cuenca.

Hernández, D., & Witter, R. (2011). Entre la ingeniería y la antropología: hacia un sistema de indicadores integrado sobre transporte público y movilidad. Revista Transporte y Territorio (4).

Hoel, L. (1979). En Gray, G. Public Transportation: Planning, operations and management. New Jersey: Prentice Hall.

Jirón, P. (2008). Mobility on the move. Examining urban daily mobility practices in Santiago de Chile. Tesis doctoral de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, Londres.

Martínez, C. (2014). 6 ciudades que cambiaron sus autopistas por parques urbanos. Plataforma Urbana. Recuperado de http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/04/08/6-ciudades-que-cambiaron-sus-autotpistas-por-parques-urbanos/

Miblogota. (2014). Peatonización de Times Square en Nueva York. Recuperado de http://miblogota.com/tag/times-square/

Miralles-Guasch, C. (2002). Ciudad y transporte. El binomio imperfecto. Barcelona: Ariel.

Real Academia Española. (s.f.). Recuperado de http://www.rae.es/

Repretel (2015). Protesta de ciclistas frente a Asamblea Legislativa en Costa Rica. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=YUkTdis9PCw">https://www.youtube.com/watch?v=YUkTdis9PCA

República del Ecuador. (1963). Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Quito.

República del Ecuador. (1981). Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Quito.

República del Ecuador. (1996). Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Quito.

República del Ecuador. (2008). Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Quito.

República del Ecuador. (2009). Plan Nacional del Buen Vivir.

Valdez, S. (s.f.). Etimología del transporte. Transporte Hoy. Recuperado de http://www.transportehoy.com/abc-del-transporte.html

Zegras, C. (2011). Mainstreaming sustainable urban transport: putting the pieces together. En Dimitriou, H. & Gakenheimer, R. Urban transport in the developing world. A handbook of policy and practice. Cheltenham: Edward Elgar.

Figuras

Figura 1. Houston, una ciudad para el automóvil. Recuperado de http://www.metro.org.br/es/sania/dentro-de-cada-um-de-nos

Figura 2. Houston, una ciudad para el automóvil. Recuperado de Google Earth, Image Landsat.

Figura 3. Protesta de ciclistas frente a Asamblea Legislativa en Costa Rica. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=YUkTdis9PCw">https://www.youtube.com/watch?v=YUkTdis9PCw

Figura 4. Peatonización de Times Square en Nueva York. Recuperado de http://miblogota.com/tag/times-square/

Figura 5. Autopista Cheonggyecheon en Seúl antes de la intervención. Recuperado de http://aguilero.com/la-demolicion-de-autopistas-para-recuperar-espacios-verdes-es-tendencia/

Figura 6. Autopista Cheonggyecheon en Seúl después de la intervención. Recuperado de http://www.skyscrapercity.com/showthread.php

Figura 7. Red de ciclo vías en Quito (s.f). Recuperado de http://www.epmmop.gob.ec">http://www.epmmop.gob.ec

Figura 8. Ciclo-vía de la Avenida Solano en Cuenca (s.f). Archivo propio.

Figura 9. Zonas peri urbanas de Cuenca que aún no cuentan con aceras (s.f). Archivo propio.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA CREATIVIDAD

EN LAS DISCIPLINAS PROYECTUALES EN UN

MUNDO LLENO DE IMÁGENES E IDEAS

Experiencias pedagógicas en la enseñanza de las

disciplinas proyectuales al inicio del siglo XXI

Graciela Ecenarro

Resumen

A lo largo de más de veinte años de trabajo en el taller de las materias Introducción al Conocimiento Proyectual I y II se han introducido nuevos dispositivos conceptuales que han permitido en los estudiantes cambios significativos en relación con sus posibilidades de propuestas para que propicien nuevas reflexiones sobre los conceptos comunes de las distintas disciplinas del diseño. Esto lleva así, a reformular los procesos de aprendizajes induciendo nuevas formas de mirar, pensar, sentir y proponer.

Palabras clave: Aprendizaje, creatividad, dispositivos conceptuales, nuevos campos morfológicos, nuevas construcciones de sentido, nuevas tecnologías.

Keywords: Learning, creativity, conceptual devices, new morphological fields, new constructions of sense, new technologies.

Recepción: 08 abril 2016 / Aceptación: 27 junio 2016 - 20 julio 2016

Este artículo busca reflexionar sobre la enseñanza del diseño y el proyecto, entendiéndolos a estos como herramientas de transformación y construcción de nuestro mundo habitable. Estas reflexiones se desprenden del trabajo realizado con los estudiantes que, durante los últimos veinte años, se produjo en el taller de las materias: Introducción al Conocimiento Proyectual I y II, materias obligatorias e introductorias para acceder al ciclo de grado de las siete carreras proyectuales que se cursan en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

Estas materias tienen como objetivo introducir al estudiante al pensamiento y reflexión de los conceptos del área proyectual, más allá de las distintas especificidades y particularidades de cada una de las disciplinas, favoreciendo en los estudiantes una actitud proyectual, la cual podemos definirla según plantea Schön (1998), como un pensamiento o una conceptualización a partir de la acción. Este modo de pensar-hacer es determinante para el desarrollo del conocimiento y la reflexión que se dan a partir de la práctica proyectual en el taller.

Ideas e interrogantes que surgen del trabajo en taller

En Las apostillas del nombre de la rosa, Humberto Eco escribe, que “para poder inventar libremente hay que ponerse límites. En poesía, los límites pueden proceder del pie, del verso, de la rima, de lo que los contemporáneos han llamado respirar con el oído (...). En narrativa, los límites proceden del mundo subyacente” (1985).

Estos límites, en relación con los procesos creativos del escritor, también se observan en los procesos creativos del pintor o del escultor o del músico, y por qué no, también para el diseñador.

Desde 1992, que me he iniciado como docente en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenas Aires, en el dictado de las materias: Introducción al Conocimiento Proyectual I y II, esta cita de Humberto Eco, inicialmente genera en los estudiantes una cierta contradicción. En general los alumnos presuponen que el significado de la palabra límites tiene que ver con acotar o restringir posibilidades de pensamiento y propuesta en desmedro de sus libertades de propuestas y originalidad. Esta presunción está basada en una idea errónea sobre la concepción de la creatividad del diseñador que, para la mayoría de los estudiantes recién iniciados en las carreras de diseño, esta tendría que ver más con la posibilidad de una producción proyectual generada por un arrebato de inspiración instantánea.

Pero sobre esta creencia, Eco también nos da una respuesta: “miente el autor cuando dice que ha trabajado llevado por el rapto de inspiración” (1985, p. 6). En el campo del diseño la creatividad no surge como Atenea, adulta y armada1, según el mito griego; sino que la creatividad se construye, ya que:

El que escribe (el que pinta, el que esculpe, el que compone música) siempre sabe lo que hace y cuánto le cuesta. Sabe que debe resolver un problema. Los datos iniciales pueden ser oscuros, instintivos, obsesivos, mero deseo o recuerdo. Pero después el problema se resuelve escribiendo, interrogando la materia con que se trabaja, una materia que tiene sus propias leyes y que al mismo tiempo lleva implícito el recuerdo de la cultura que la impregna (Ib.).

Así, la creatividad está ligada a la capacidad de resolver problemas, de revisar lo ya establecido y volver a dar nuevas respuestas, a encontrar nuevos criterios de racionalidad y búsqueda de nuevas perspectivas, estableciendo un pensamiento lateral, que es la destrucción de los esquemas prefijos, generando posibles combinaciones nuevas de elementos viejos (Vygotski, 1991).

Como punto de partida, lo planteado por Liev Vygotski, en la construcción de un proyecto, siempre existen imágenes, ideas y opiniones que configuran de alguna manera nuestras posibilidades de propuestas. Ya sea por nuestra experiencia o conocimientos previos existen en nuestra mente ideas o imágenes posibles, porque cuando pensamos sobre algún tema es natural ponerlo en relación con un contexto que nos sea propio.

Ahora bien, ante esta situación planteada en el trabajo en taller, en primera instancia, surge una pregunta: ¿cómo estarían dados nuestros límites, según plantea Eco, en el ámbito del diseño a fin de poder formularnos nuevas posibilidades de habitar2, generando nuevas posibilidades morfológicas, creando nuevos usos, significaciones y sentidos, si constantemente habitamos este mundo lleno de imágenes e ideas?

Tal vez una primera respuesta está esbozada en el texto de Deleuze, Pintura. El concepto de diagrama, donde escribe que:

Una tela no es una superficie blanca. El pintor lo sabe bien... si al pintor le cuesta trabajo empezar, es justamente porque su tela está llena. La tela está llena de clichés. De modo que, en el acto de pintar, como en el acto de escribir, existirá aquello que deberá ser presentado como una serie de sustracciones, de borrados. La necesidad de limpiar la tela (2007).

Como la tela del pintor en el acto de proponer, como diseñadores y formadores de futuros diseñadores, debemos propiciar nuevas maneras de mirar, de pensar, de imaginar, de proponer, corriéndonos de los prejuicios y formulaciones previas que tenemos sobre algo, apartándonos de la prefiguración del pensamiento a priori, a fin de poder hacer visible un nuevo mundo de sentidos, un mundo que todavía no existe, planteando al proyecto no como confirmación y verificación de un mundo tal cual es, sino como el punto de partida de una indeterminación del mundo, haciendo visible un nuevo mundo de sentidos (Sztukwark & Lewkowicz, 2002) y convirtiéndose el proyecto en nuestra manera de interpretar y cuestionar al mundo.

Explorar nuevos campos de posibilidades

Estas premisas anteriormente planteadas son el puntapié inicial en la construcción del trabajo en taller de las materias Introducción al Conocimiento Proyectual I y II, donde se espera desplegar en los estudiantes una actitud proyectual, proponiendo experiencias proyectuales que planteen problemáticas que estimulen nuevas construcciones de sentido, ampliando el campo de la propuesta. Este planteo lleva a pensar a los ejercicios prácticos desde la práctica, desde la experiencia reflexiva de los estudiantes y a estar atentos a las posibles instancias que el ejercicio abre, permitiendo distintas posibilidades de materialización de sus experiencias y en donde cada estudiante aporte, amplíe y sustente la producción conceptual de la cátedra.

Desde el inicio de la materia, en 1986, se ha trabajado sobre los conceptos comunes de las distintas disciplinas que se cursan en la FADU3, siendo dimensión, escala, contexto, espacio-tiempo, materialidad, necesidad uso y el concepto de diseño, el eje que las interrelaciona.

En particular, en relación con los conceptos espacio-tiempo a lo largo de estos años, se han planteado distintas experiencias que han favorecido nuevas reflexiones y posibilidades de propuestas.

En los primeros años de la cátedra los estudiantes reflexionaban sobre las características dimensionales y físicas, mediante gráficas descripciones cuantitativas de un espacio a partir de un texto literario. En esta primera instancia, el planteo del espacio, estaba dado por sus características físicas, más que por las situaciones o acontecimientos del relato. Esta primera experiencia sobre el espacio era después de una etapa de instrumentación sobre dimensión y escala que se desarrollaba en sistema Monge, por lo cual, estas primeras propuestas espaciales eran graficadas también en plantas, cortes y vistas.

Casi de inmediato surgió por parte de los estudiantes, la posibilidad de incluir la trama, es decir, los acontecimientos que el relato describía. Esta necesidad no sólo de proponer el espacio, sino también proponer los sucesos que ocurrían en él, propició la incipiente reflexión sobre la dimensión temporal.

Con el tiempo se fue diluyendo la expresión del espacio en plantas, cortes y vistas para ganar en una expresión tridimensional. Se avanzó en la expresión de los aspectos cualitativos, en los climas, enfoques, recortes, etc., que permitieran la comunicación de los acontecimientos narrados. Se comenzó a trabajar sobre la transposición de lenguajes, a partir de una narración literaria a una narración por imágenes. Estos avances generaron variaciones en las formas de representación, pasando desde el dibujo en Monge a la posibilidad de otras formas gráficas incluyendo también el formato vídeo.

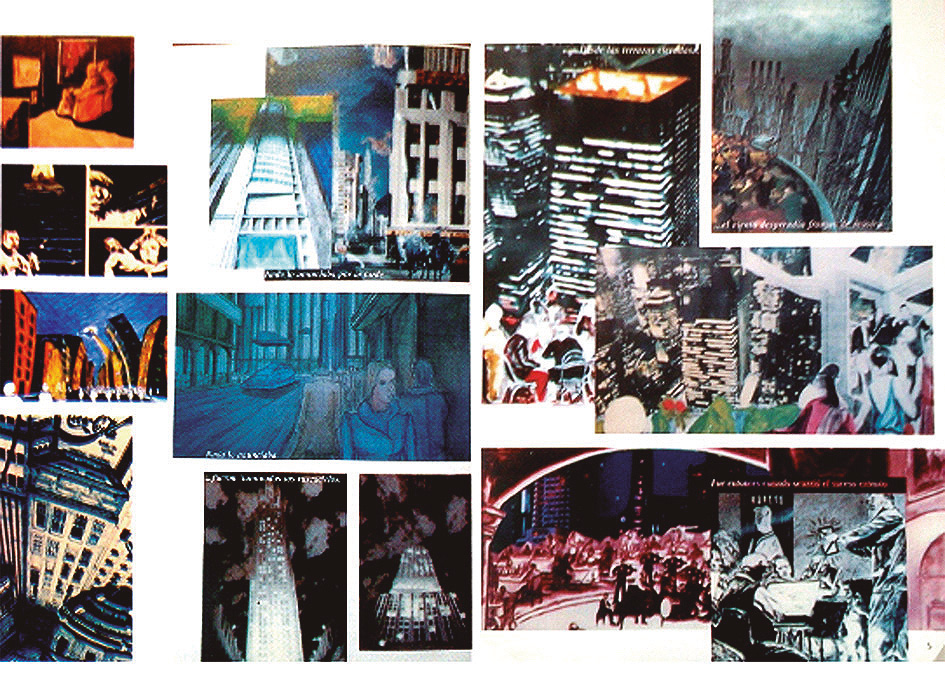

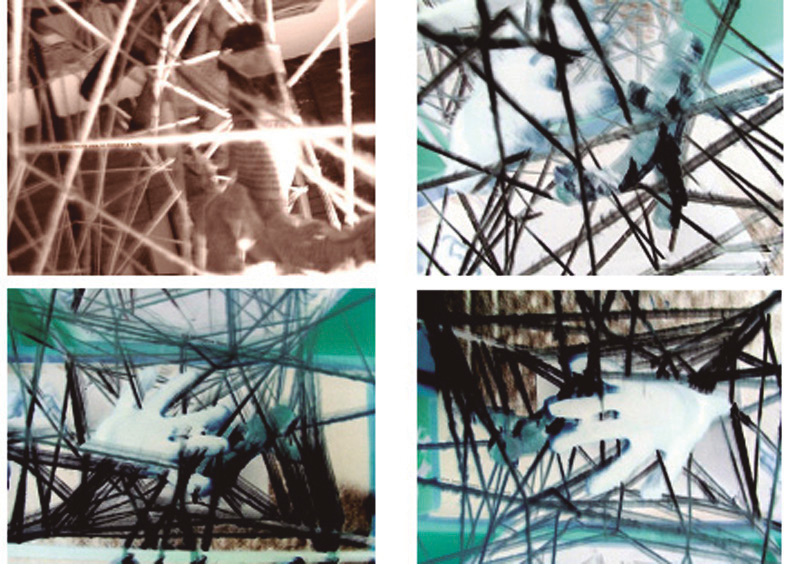

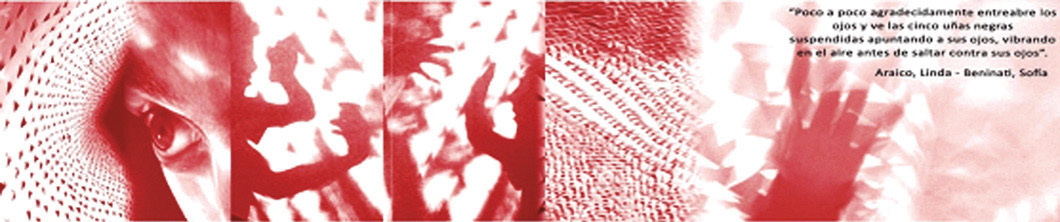

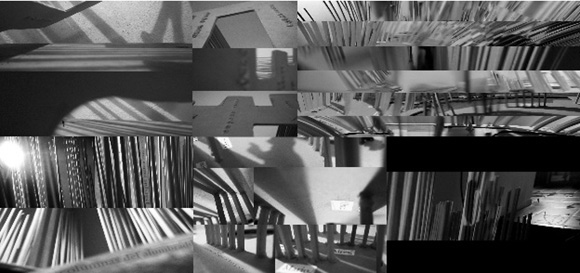

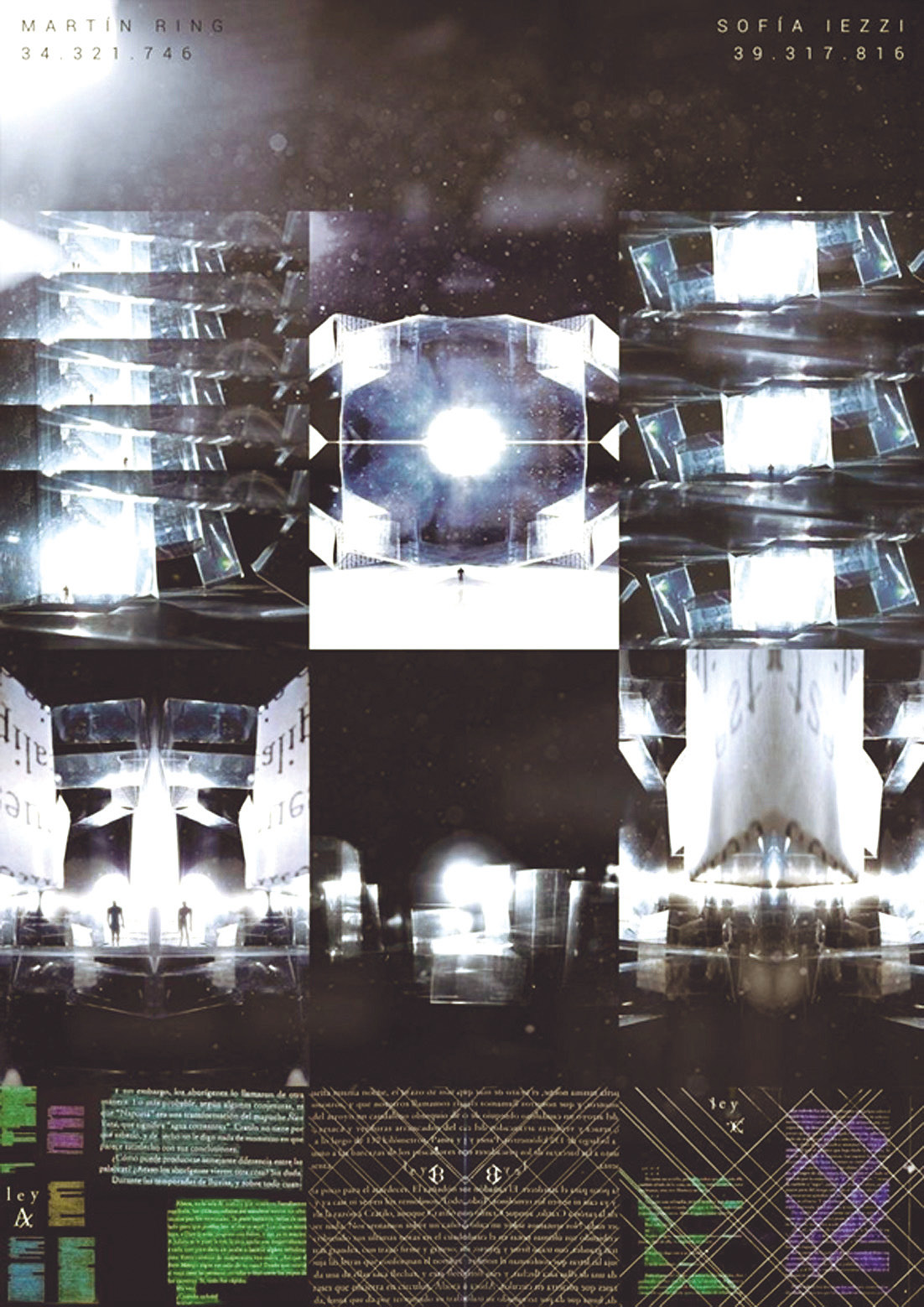

Figura 1. Composición de varias imágenes (Autoría propia).

Pero estas instancias de trabajo planteaban dos dificultades, una operativa y otra conceptual. La dificultad operativa estaba dada por las desigualdades y posibilidades entre los estudiantes en relación con sus capacidades de comunicación gráfica, llevándolos en muchos casos a la búsqueda de espacios existentes que les permitieran recrear los espacios del cuento. Esta dificultad gráfica traía consigo las pocas posibilidades de propuestas espaciales más allá de la literalidad del texto, dificultando nuevas maneras de pensar y significar el espacio.

Así, al inicio del siglo XXI, se plantean modos de propiciar posibles reflexiones sobre los conceptos espacio-tiempo proponiendo nuevas construcciones espaciales. Con la introducción de las cámaras digitales y programas de imágenes se favorecieron las posibilidades de trabajar no tanto con la literalidad del relato, sino con los vacíos o silencios que este promovía. Esta búsqueda, al principio, movida por la inquietud de los estudiantes, también generaba grandes diferencias entre las posibilidades de las propuestas, ya que estas estaban impulsadas en gran medida por la sensibilidad personal que los estudiantes tenían alrededor del tema, que por la propia acción del proyectar.

Figura 2. Composición de varias imágenes (Autoría propia).

Estas diferencias entre los estudiantes, sumado al alto grado de acceso y uso de las posibilidades digitales por parte de la gran mayoría de ellos, impulsaron búsquedas de trabajo por parte del equipo docente para proponer experiencias pedagógicas que generaran nuevos campos morfológicos que no representaran una idea o posibilidad de espacio, sino que constituyeran un nuevo tipo de realidad.

Dispositivos conceptuales

Desde 2010 se ha trabajado en el taller en la exploración de experiencias espaciales que hasta entonces no fueran las imaginadas por los estudiantes, para de esta manera permitir desplegar en pleno las posibilidades de la actitud proyectual inherente a los diseñadores.

En esta búsqueda, teniendo en cuenta lo ya planteado por Gilles Deleuze, en su libro Pintura. El concepto de diagrama (2007), se propone a los estudiantes nuevos dispositivos conceptuales, entendiéndolos a estos como un conjunto de operaciones y procedimientos que permitan, al menos por el mayor tiempo posible, retener las imágenes e ideas a priori a la propia acción de proponer. De esta manera, el proceso está afectado por el devenir, por las condiciones que cada relación establece y que nunca son las mismas, ya que las miradas, interrogantes y reflexiones son personales y de esta forma generan un espacio nuevo para la propuesta.

Esto lleva a reflexionar sobre la originalidad de las propuestas, que está basada más por utilizar su propio material que por posibles referentes o alegorías, entendidos estos como la referencia a un significado externo a la cosa, para lo cual se requeriría un conocimiento previo alrededor del tema.

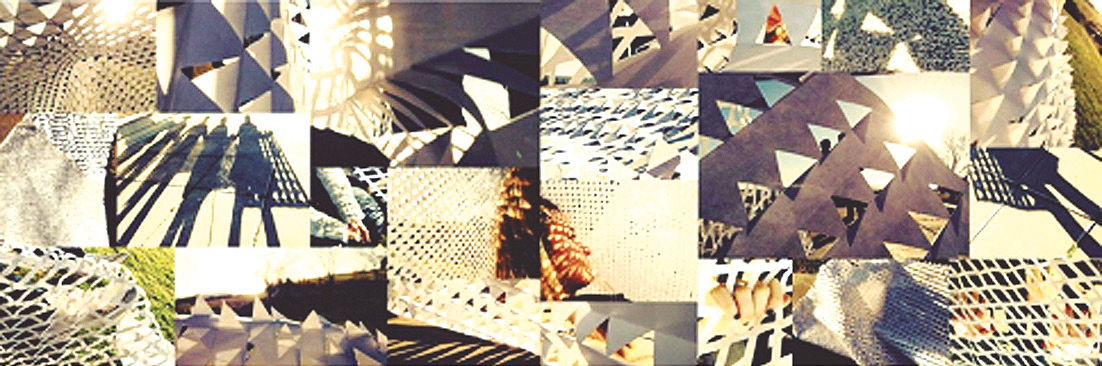

A partir de estos dispositivos se propician nuevos campos morfológicos, que no están sostenidos por una búsqueda formal, sino que están sustentados a partir de crear una situación proyectual. En estas búsquedas se favorece hacer un desplazamiento de sus prejuicios y formulaciones previas y desplegar las posibles reflexiones sobre la presencia del hombre en la construcción espacio temporal, en donde se generan nuevos sentidos. Este corrimiento establece una nueva relación sujeto-objeto, la cual podría pensarse como una nueva manera de relacionarse el estudiante con el concepto de espacio-tiempo, en donde estas relaciones se presentan como nuevas formas de concebir al mundo y así dotarlo de posibles significados y sentidos nuevos.

Posibles implementaciones para una experiencia pedagógica

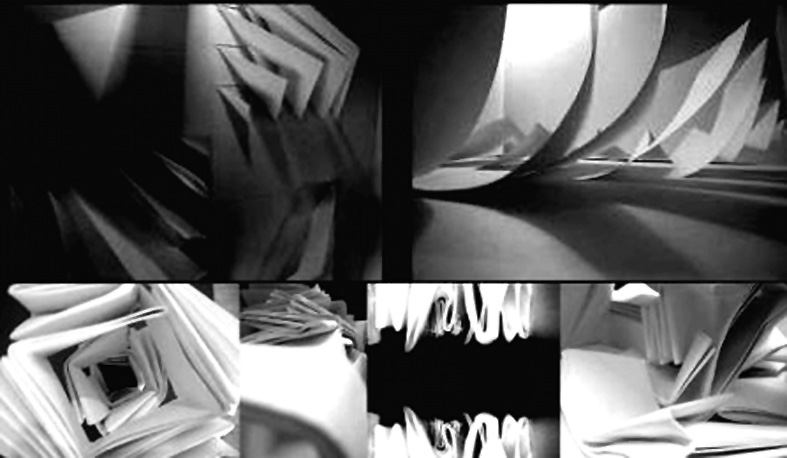

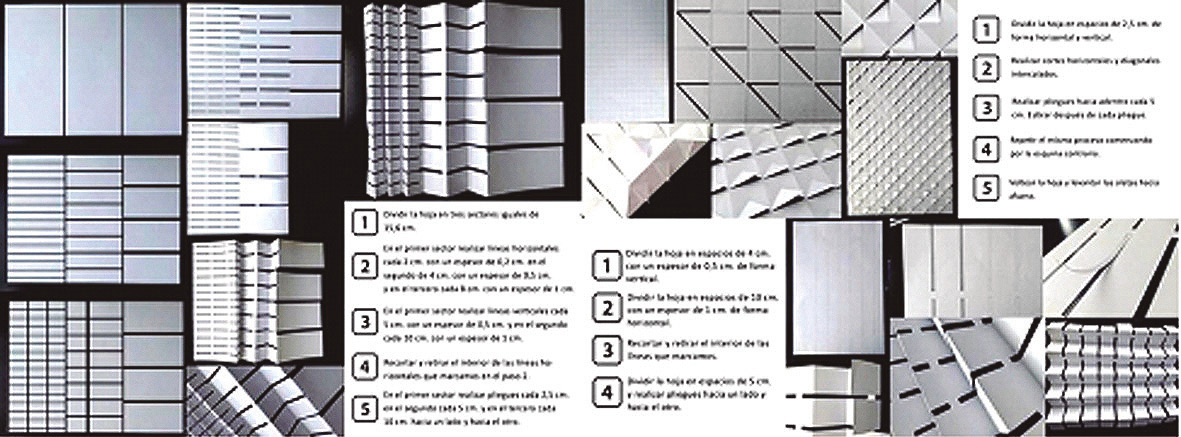

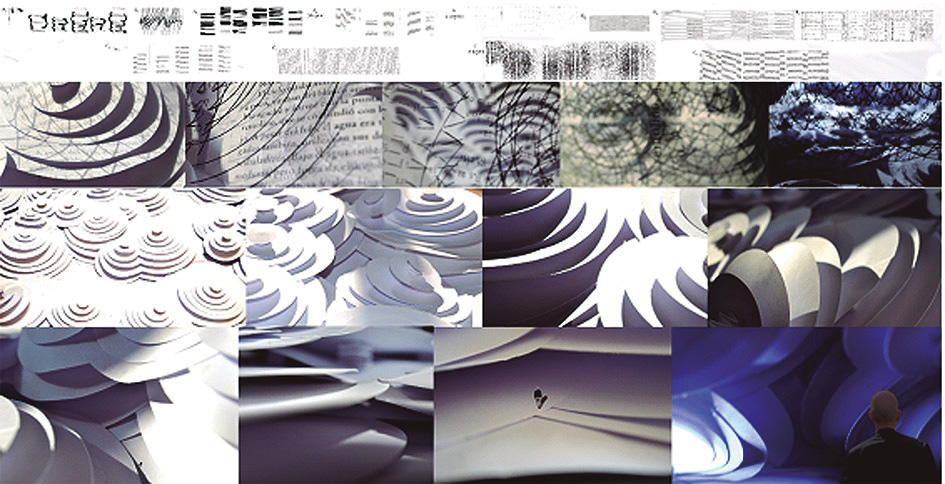

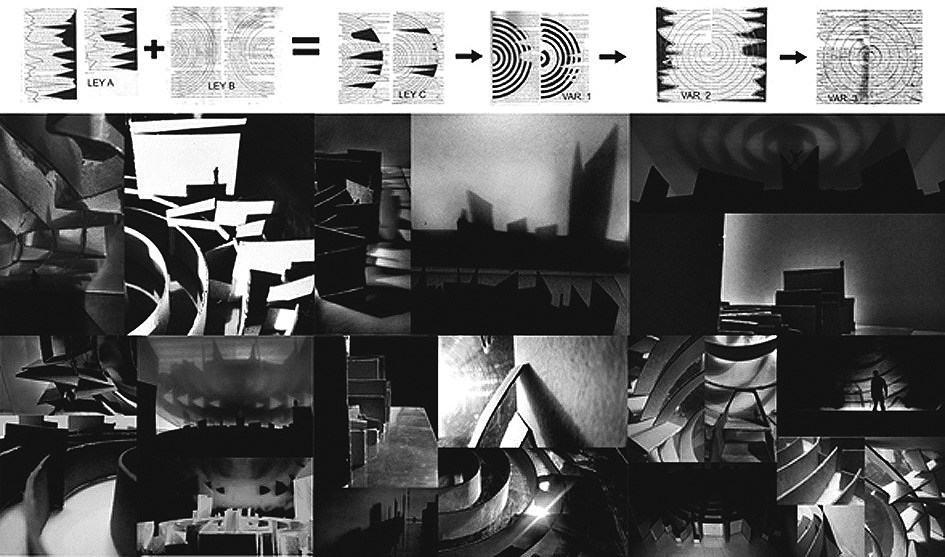

En relación con los conceptos de espacio-tiempo, a partir de 2010 se plantea a los estudiantes el siguiente dispositivo pedagógico, presentado a modo de instancias:

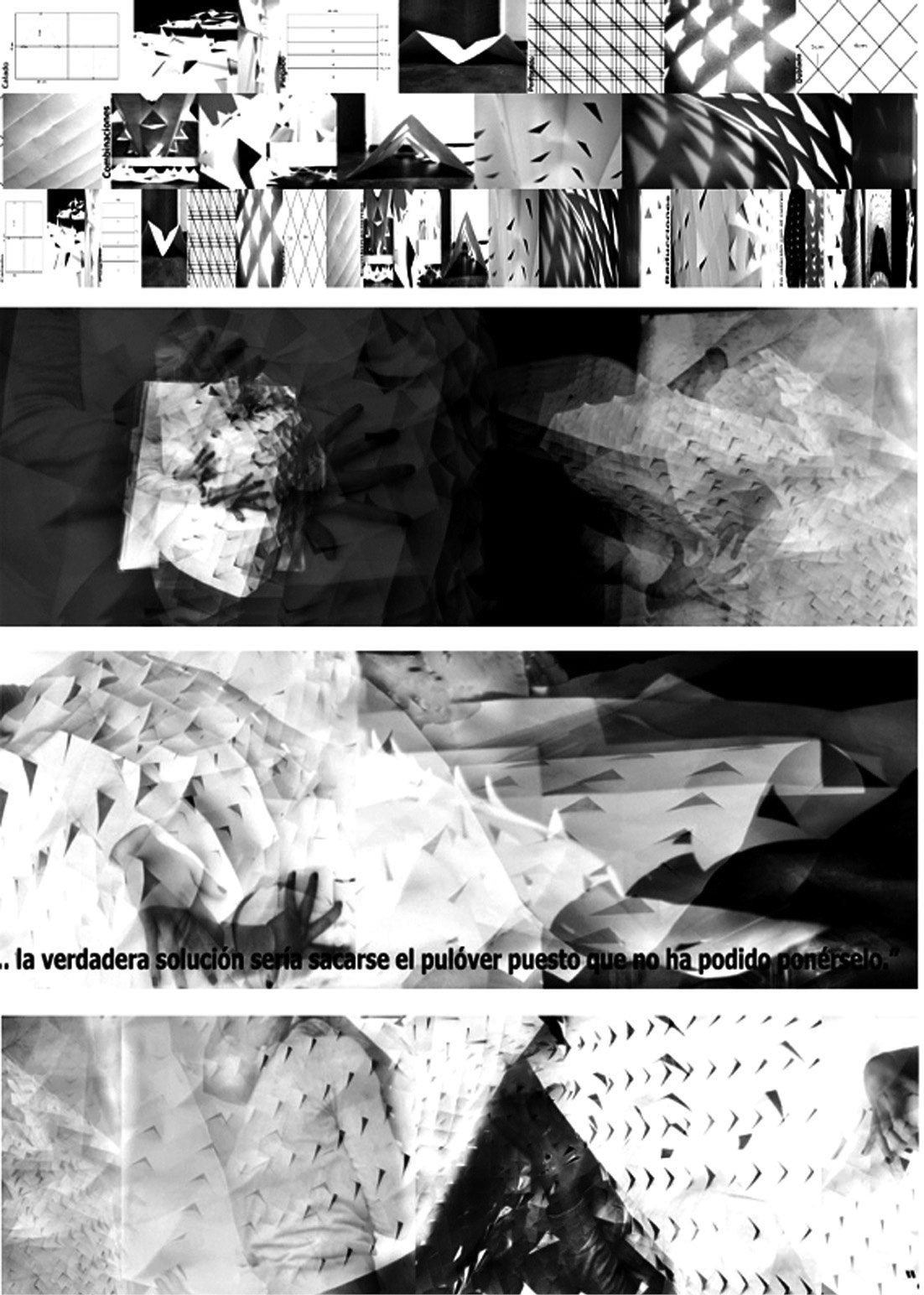

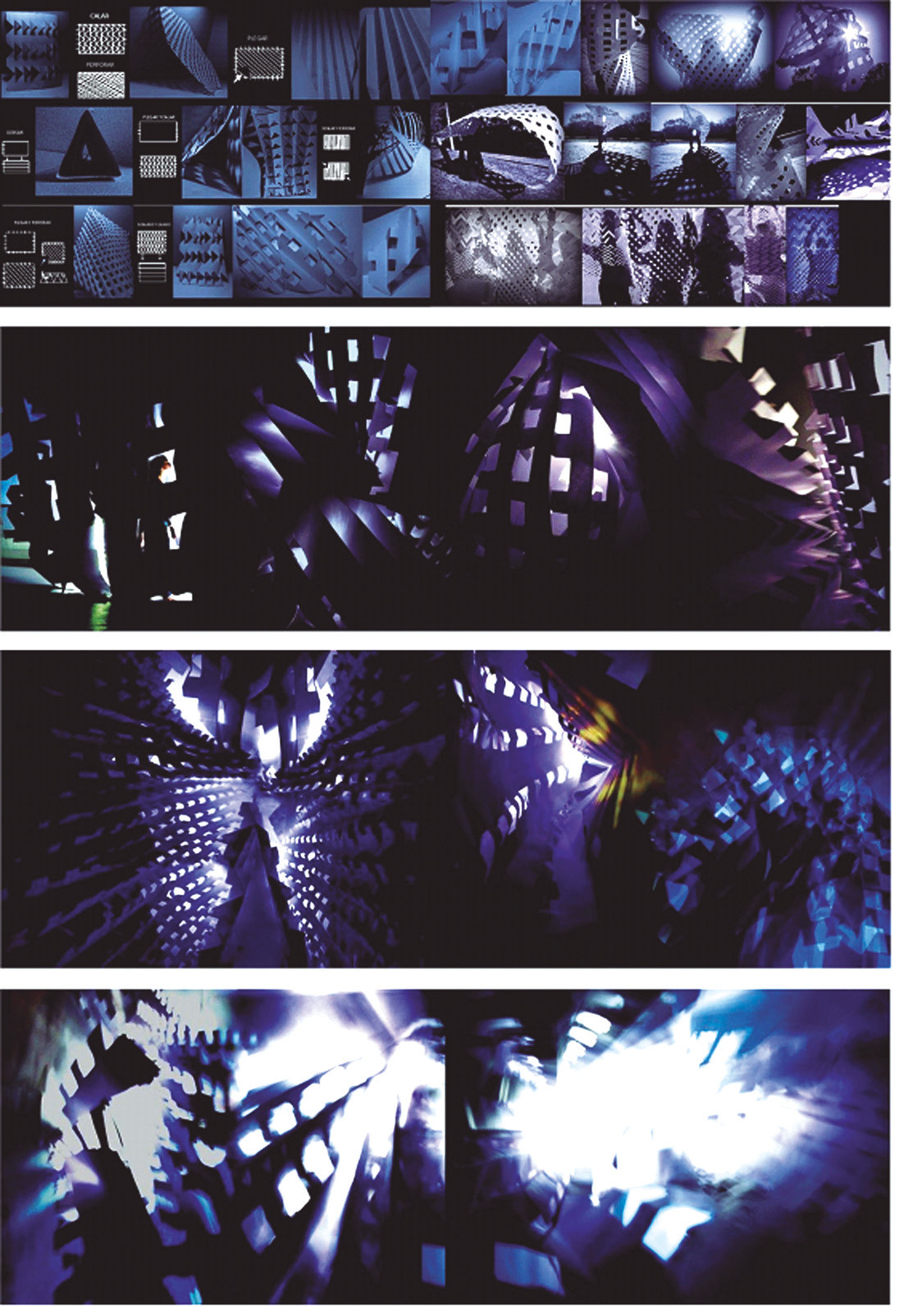

a) Acciones

Exploración extensiva de un material bidimensional con acciones simples y sus posibles combinaciones, solamente condicionadas por la posibilidad de poder ser repetitivas y comunicadas.

b) Sistematización

El material desplegado se convierte en un mapa de su proceso de producción, las acciones pueden ser estructuradas en secuencias y sistematizadas. Las repetidas acciones permiten a la superficie producir volumen. Se reconocen las secuencias generativas, mapeos de las transformaciones, instructivos e inventarios de las transformaciones. Esto reintroduce el problema de documentar, que requiere de anotaciones como un conjunto de instrucciones que incluyen el tiempo como variable.

c) Habitar

El espacio emerge y se genera en un proceso dinámico. El vacío deslindado entre los pliegues del material se manifiesta como una forma que no puede ser exactamente definida. Se incorpora la persona, quien lo habita a partir de una sucesión de movimientos y detenciones conformando un programa abstracto.

d) La propuesta espacio temporal

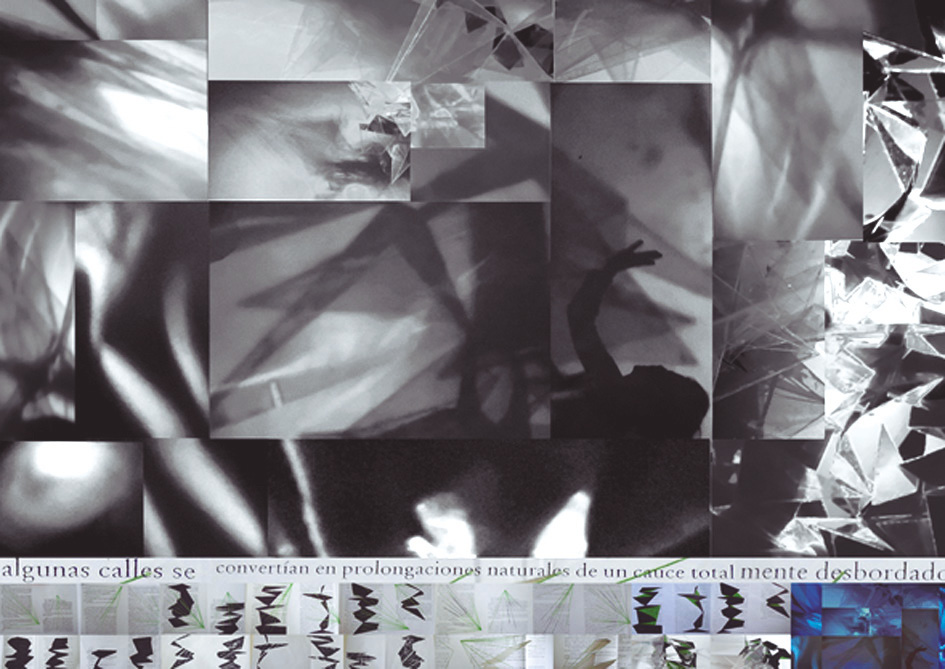

Se introduce un texto literario capaz de permitir, a modo de programa, proponer una secuencia espacio temporal.

Con la lectura del texto, el campo morfológico creado por las acciones no representa los espacios del cuento sino que, a partir del cruzamiento del relato con el campo morfológico, emerge el fundamento de la construcción de nuevas significaciones.

El pasaje y transposición del texto literario a imágenes genera construcciones de sentido espacio temporales, reconociendo sobre el texto los silencios, ausencias, o intersticios. Esto permite poner en crisis la percepción naturalizada y automatizada del sentido común sobre el texto.

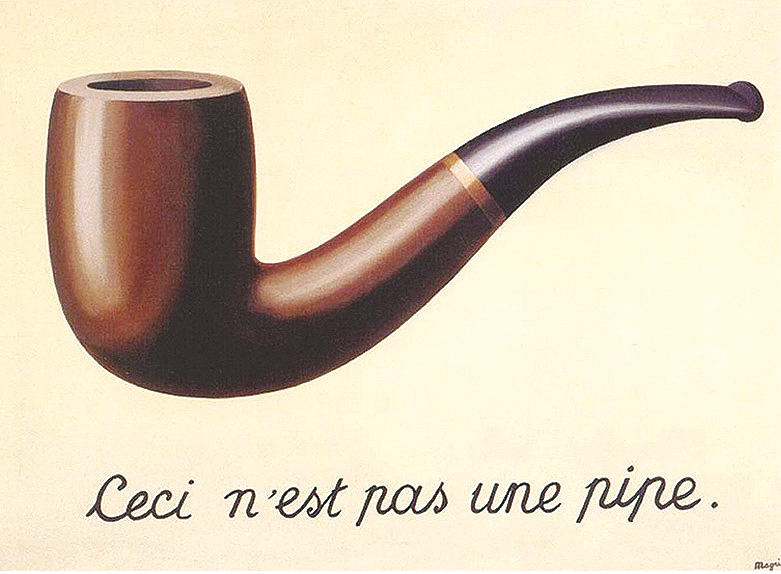

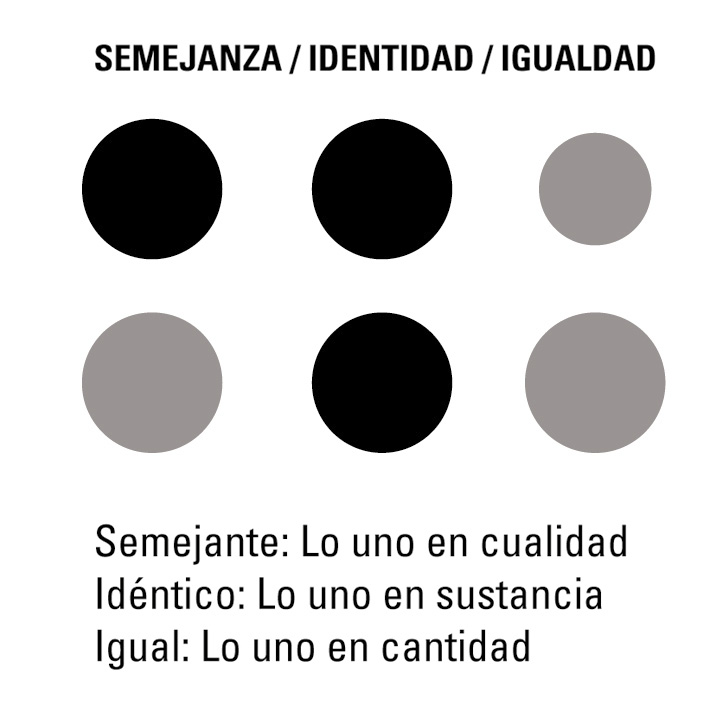

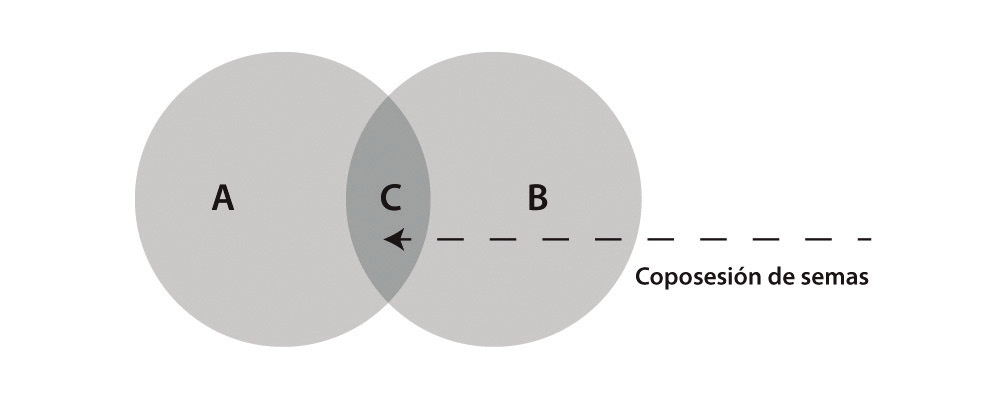

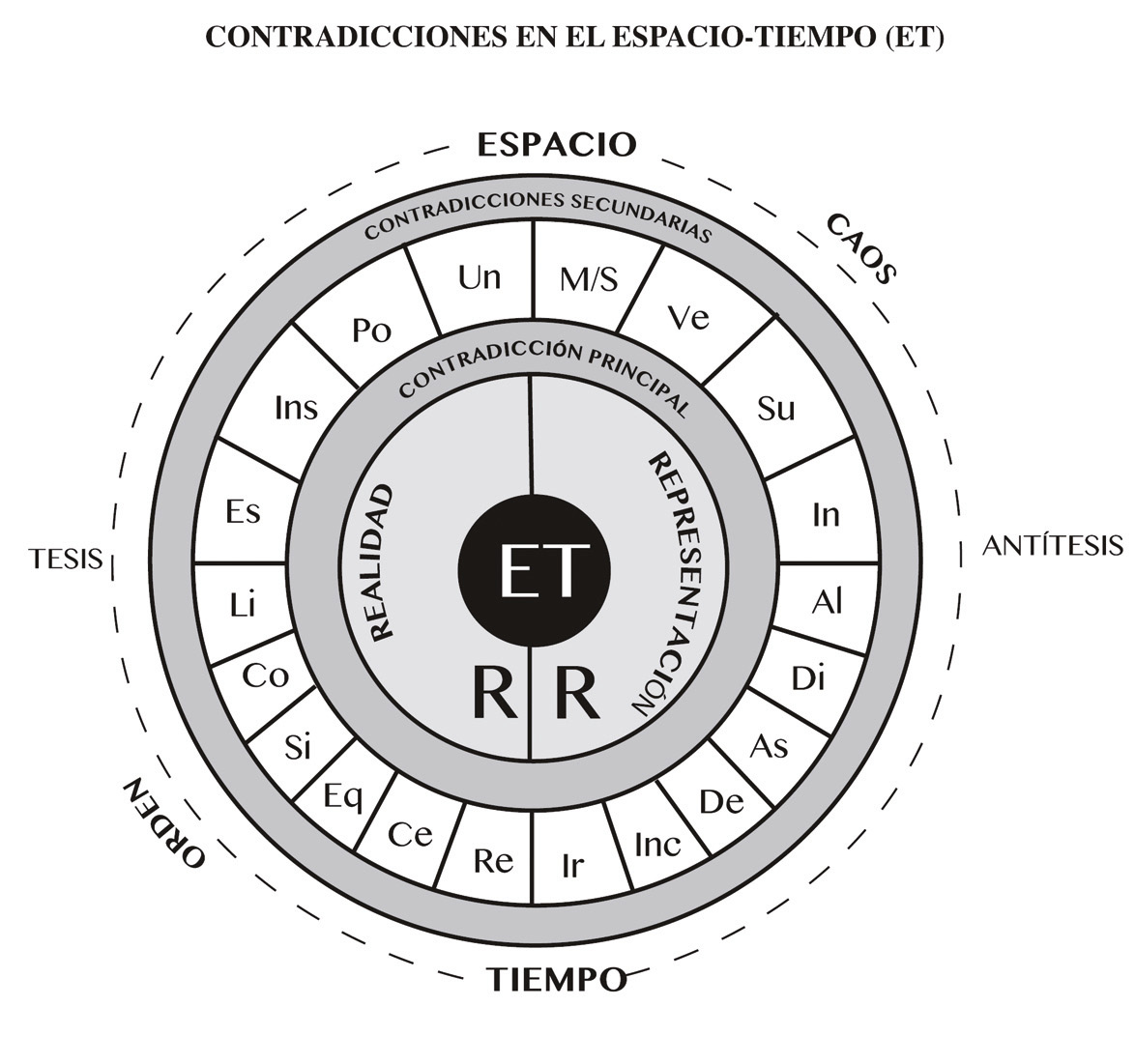

La introducción del relato literario propicia climas, coloraturas, enfoques, ritmos, calidades dimensionales, de escala, lumínicas, formales, de texturas, opacidades, transparencias, pesadez, ligerezas, tensiones, etc., que cada estudiante en relación con la actividad de la lectura, pone en evidencia que no hay un significado final del texto, sino que se producen en cada acto de lectura nuevos fenómenos significativos, ya que el discurso tiene la particularidad de prestarse a múltiples concretizaciones.